Warning: Undefined array key "file" in /home/katakuripc/bobichi.net/public_html/wp-includes/media.php on line 1788

■グレーゾーン(2026.1.10)

こども園や保育所、幼稚園の先生方のお悩みをお聞きすると、いわゆる「グレーゾ-ン」のお子さんへの対応で困っているという声が少なくないようです。発達障害(自閉スペクトラム症(ASD),注意欠如多動性障害(ADHD)、限局性学習障害(SLD)など)の診断が出ると加配対象になるので保育士が増やせるのですが、診断がでないと加配対象にならないので十分なマンツーマン対応が必要なお子さんであってもそれができないといったお悩みのようです。

医師が診断を出すには「発達障害」のいくつかある項目基準から一定の数以上の特性を満たすことが必要ですから変な言い方ですがバランスよく障害がないと診断されないということになります。ここで誤解してはいけないのは診断に至らずに「グレーゾーン」だったからと言って「軽い」「大したことはない」ということにはならないということです。「グレーゾーン」のすそ野はとても広いので例えばグレーゾーンが富士山だったとして富士山の2合目と8合目では高さが全然ちがいますよね。それからたとえば診断にはA,B,C の三つのカテゴリーを満たすことが条件になっていますが、A,BのみであったりBとCだけだったり、Aだけだがそれが強くでているといったこともあるわけです。ですからまず申し上げたいのは診断に左右されてはいけないということです。まさに最近よく聞くインクルーシブ保育の発想が大切ということです。障害の有無や障害の種類とは関係なくそのお子さんにとって必要なニーズは何かを判断して個別に適切な保育を始めるということです。医師に「様子を見て見ましょう」 といわれたからといって本当に様子を見ているだけではそのお子さんにとっての発達・成長の大切な時期を無駄に過ごしてしまうことにもなりかねません。

加配対象になって保育士が増やせるかどうかの制度的問題は、これはこれで取り組んでいかなければならない問題ですが、今できることはなにかそこを考えていくことが大切です。園によってはフリーや補助の保育士をおいているところもあるようですが今の現実条件の中で何とか組織として知恵を絞って取り組んでいきましょう。

「グレーゾ-ン」には発達障害以外の様々な障害が影響を与えている可能性があります。以下にあげてみます。 *参考:岡田尊司著『発達障害グレーゾーン~その正しい理解と克服法~』SB新書.2022.

1)同じ行動を繰り返す人たち(こだわり症、執着症) まず常同運動障害などがあげられます。前頭前野の損傷などが原因になります。オキシトシン、セロトニン、GABAなど神経伝達物質の働きが悪いことも原因になります。行動だけではなく同じ考え方や視点に執着することもあります。強迫性障害によるこだわり、執着もあります。

2)空気が読めない人たち(社会的コミュニケーション障害) 人に慣れ親しむ能力です。人と一緒になにかをしたり、人の気持ちを理解したりする能力の欠如です。「対人的、情緒的相互性の障害」で人や人の話などに関心を持ち「空気を読む」ということが困難です。また、遺伝子レベルでオキシトシン系がうまく働かなかったり、愛着の問題として付き合い始めてもなかなか距離が縮まらなかったり、人を道具のようにとらえていたりすることで自分を守ろうとする回避型愛着の場合も考えられます。

3)イメージできない人たち(ASDタイプと文系脳タイプ) 知覚統合:視覚的な情報と意味を結びつけたり、シンボルから意味を推測したりする力でこれが弱いと周囲の空気を読んだり言葉の裏にある意味を感じ取ったりすることが難しくなります。共感的な人は文系脳タイプ、女性脳タイプ、Eタイプということもあります(ちなみに男性で薬指が人差し指より長い人はこのタイプだそうです。女性の場合は逆)。

4)共感するのが苦手な人たち(理系脳タイプとSタイプ) バロン=コーエンはEタイプ(共感empathyを得意とする)とSタイプ(思考systemを得意とする)があるとし、自閉症は極端なSタイプであるとしました。

5)ひといちばい過敏な人たち(HSPと不安型愛着スタイル) 過敏さには感覚過敏のような神経学的過敏(ASDタイプ)と、相手の顔色や表情を極端に気にしたりする心理社会的過敏さ(不安型愛着スタイル:HSP:Highly Sensitive Dysphovia)があります。

6)生活が混乱しやすい人たち(ADHDと疑似ADHD) 情報に基づいて決定し計画を立てる機能を実行機能(遂行機能)と言いますが、その機能を司る前頭前野の機能が低下した状態です。ADHDの有病率は1割ともいわれています。一方、うつや不安障害、依存症、摂食障害、愛着障害、虐待によってADHDと似た症状が現れる場合があります(疑似ADHD)。

7)動きがぎこちない人たち(発達性協調運動障害) 左右の手足を強調して動かす運動を協調運動と言いますが、これがうまくできずにいわゆる「不器用」さが目立ったり、スポーツが苦手だったりします。書字が困難だということもあります。発達性協調運動障害があると他者にからかわれたり自信をなくしたりして他者とのコミュニケーションがうまく取れないことから社会性の問題にもつながります。

8)学習障害と境界知能 文字の読み、文字を書くこと、文の理解、作文、数字の理解や計算、数学的推論のいずれかが困難です。境界知能はいわゆるボーダーラインで軽度の知的な障害がみられます。

9)虐待やネグレクト 親御さんに知的障害や精神疾患があって、適切な養育を受けられずネグレクトされていることの影響も看過できません。その場合は早急に養育環境を適切なものへと変える必要があります。

10)愛着障害 親御さんなど養育者との間に適切に甘えられる関係を持てなかったお子さんの場合、発達障害に似た特性が現れる場合があります。たとえば誰にも愛着を示さない抑制型愛着障害の場合、幼いころに養育放棄(ネグレクト)や虐待を受けてきた場合に認められやすく、自閉スペクトラム症(ASD)に似た特性が現れたり、脱抑制型愛着障害の場合は感情やかかわりが不安定な親御さんのもとで育ったり、養育者の交替が頻繁だったことで多動や衝動性が目立ち注意欠如多動性障害(ADHD)に似た特性が現れたりします。

たとえ「グレーゾ-ン」との診断だったとしても特別なニーズのあるお子さんであることに変わりはありません。児童発達支援センターなどの専門機関の助言を受けたり園内で事例検討会を開くなどして今の条件でできる限りの最善の支援計画を作成し取り組み、結果を記録、継続して定期的に振り返るといった取り組みを実施してゆくことが大切になります。

■暴力防止サポート再考

私が今のような形で暴力防止サポート研修を行ってきて10年強が過ぎました。現在もその間に毎回と言ってよいほど内容をアップロードしながら研修を続けていますが、最近思うことがあります。なぜ「サポート」なのか・・・。暴れている方を止める、抑える、ということではなく最終的にはご本人が自ら鎮静し落ち着くのをサポートするという意味だと再認識しています。

ご自身が自閉症の東田さんは次のようにおっしゃっています。「思い通りにならないからだ、伝えられない気持ちを抱え、いつも僕らはぎりぎりのところで生きているのです。気が狂いそうになって、苦しくて苦しくてパニックになることもあります。そんなときには泣かせてください。側で優しく見守ってください。苦しさのあまり自分がわからなくなり、自傷、他傷行為をするのをとめてください。」 (東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由~会話のできない中学生がつづる内なる心』エスコアール出版社、2007)

ご自身がいちばん苦しい、つらい、悲しい、だから止めて差し上げることが必要。ご自身が自ら落ち着こうとする自我をサポートすることでないか・・・。だから落ち着こうとする過程で危険な行動を取ったりしないように寄り添い守ること。だから安易に頓服薬などを飲ませてはいけないのです。

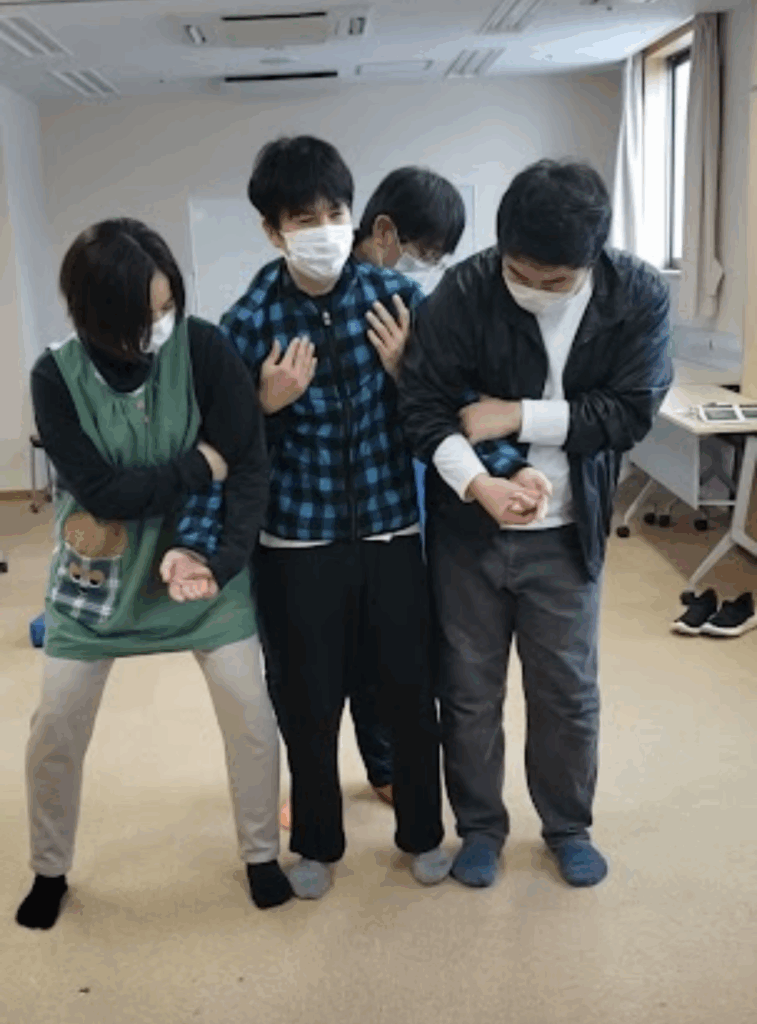

受講生さんに協力いただいてこんなことを試してみたことがあります。若くて体格が良い支援員さんにサポート中に思い切り暴れてもらって、さてどのくらいの時間暴れられるか・・・。意外と続かなくて長くて30~40秒でした。だからしっかり支えてご本人には思い切り発散してもらいましょう。ご本人が力を入れたらしっかり支え、ご本人が力を抜いたらサポーターも力を抜きます。そのパワーコントロールが大切です。

そして落ち着いてこられたら「おちつけましたね。すごいですね。」「よかったよかった。」と評価しましょう。暴れたことに対して援助者が真剣に向き合ったことがきっかけになって新たな良い関係が築かれることもあります。その過程に忍耐強く愛情をもって寄り添い続けることなんですね、困難ですがたどるべき道は。

暴力防止サポートは6つのレベルから構成されています。

1)「離脱」はご本人に罪を犯させないための手段です。2)の「鎮静」で落ち着けたらこれに越したことはありません。自我が育ってくれば暴力に至らずこの段階で鎮静することが可能になります。4)「和解」、5)「理解」でご本人は自分の気持ち、感情が受け止められたことを確認します。6)「安心」はとても大切で普段から援助者が心を使いご本人に関心を注ぐかかわりの中で心が「純化」され自我を変容、育てていきます。このすべてが包括的に実践される必要があります。

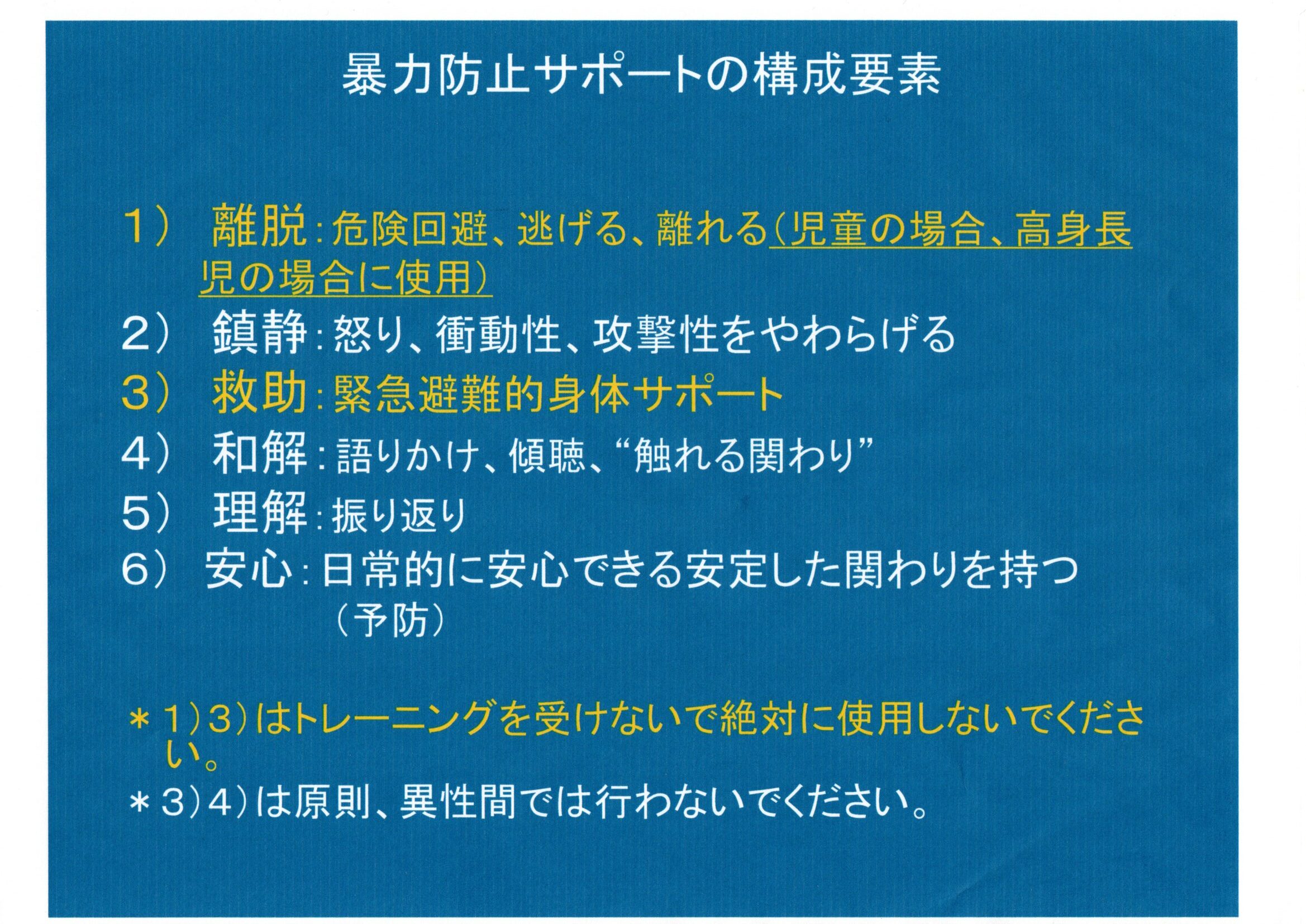

■ABA(応用行動分析)私論

強度行動障害に関する研修などでは必ずと言ってよいほどABA(応用行動分析)についての学びがあります。私も研修でABAについて触れますが、受講生さんの反応がいちばんよいのがABAです。とてもシンプルでわかりやすいのでしょう。目から鱗…といったかんじなのでしょう。それは語っていて私も感じます。先行刺激は無くすか別の刺激に変える、結果は「しめしめ」体験をしたか、「しまった」体験をしたかによって行動は弱化されたり強化されたりする。だから先行刺激、結果を操作することで困った行動を消去又は減弱できる。そこに目を向けることはとても重要なことですよね。でも、それがすべて、と捉えられてしまうことには少々不安を感じます。私の中にはどんな障がいがあっても”痩せても枯れても人間”、という思いがあります。他人から操作されるだけでは果たして人といえるでしょうか・・・ときには「私の問題に、課題に正面から向き合ってよ」わたしだったらそう言いたくなります。

TEACCHが導入されてきたころからそれまで自閉症療育を牽引してこられた石井哲夫先生や平井義信先生、阿部秀雄先生といった今野義孝先生*が「人間関係的アプローチ」と整理された領域のアプローチが価値がないものと誤解されることが少なくなかったように思います。ある施設長さんは「石井さんのために日本の自閉症療育は10年遅れをとった」とまでおっしゃっておられました。でも私には素直に「そうですねえ」、とうなずけない思いがありました。今も変わりはありません。私の心に刺さった石井先生の言葉を少々長いが紹介させていただきたいと思います。(マーカーは筆者)

「果たして、一部の障害で「人間性」は消去されてしまうものであろうか。たとえ大脳の中枢神経系になんらかの障害があろうとも、人と交流を持つことでその障害を補う形で他の神経系の活動が展開されることを私は信じている。生物学的な存在としての人間を強調するだけではなく、心理・社会的な存在としての人間をとらえるという視点の展開を提案したいのである。自閉症であっても心理・社会的な存在であり、人間として、その個性と人間性を表すべく、環境との相互交渉のなかに身を置いているのである。私たちが率先して自らの人間性を開花し、自閉症児に示すことができるのならば、必ず自閉症児は答えてくれると信じている。かくして、私は、自閉症児に愛情を、一方的であっても注ぎ込むことから療育活動を始めるべきであると考えている。生半可な技術論を云々することよりも、まずは、目の前の自閉症児をどれほどの深い思いをこめて可愛がることができるのかが、セラピストに問われるのである」

「私は自我を「その人たらしめるための意志や志向を表明し、社会適応の主体として、主導的に心身の諸機能を司る、自己活動の基盤としての機能をなすもの」」であると考えている」**

若干感傷的とも言え、科学的実証的な文章かと問われればその根拠を示すことは難しいですが、科学的に実証することができなければすべて偽りであるとする「唯物論的科学」***的評価基準が福祉の分野にも影響を与えてきています。しかし、実は最先端科学である量子物理学分野では革命的パラダイム転換が起こりつつあります。それは遺伝子、量子レベルで意志が存在するのではないかという仮説です。宇宙の意志は「愛」であると。関連して言えば物質のこれ以上分解できない最小単位である素粒子は絶えず運動しており波動・波長をもっている・・・。それは言葉を超えて伝わるのではないか、と。古からそのことを感覚として感じ取ってきた人たちがいて、その人たちを突き動かしてきたエネルギーがあるのではないか・・・。

ボブさんはABAやTEACCHを否定するものではなくむしろ対人援助職の方たちには必ず身に着けていてほしいツールであると考えています。しかし、それ以上に普段の関わりの質を大切にしてほしいという思いがあります。それは石井先生がおっしゃっておられるように愛情を注ぎ込む関わり合いによって達成される自我の成長ではないかと思うのです。それがすべての基本ではないかと。

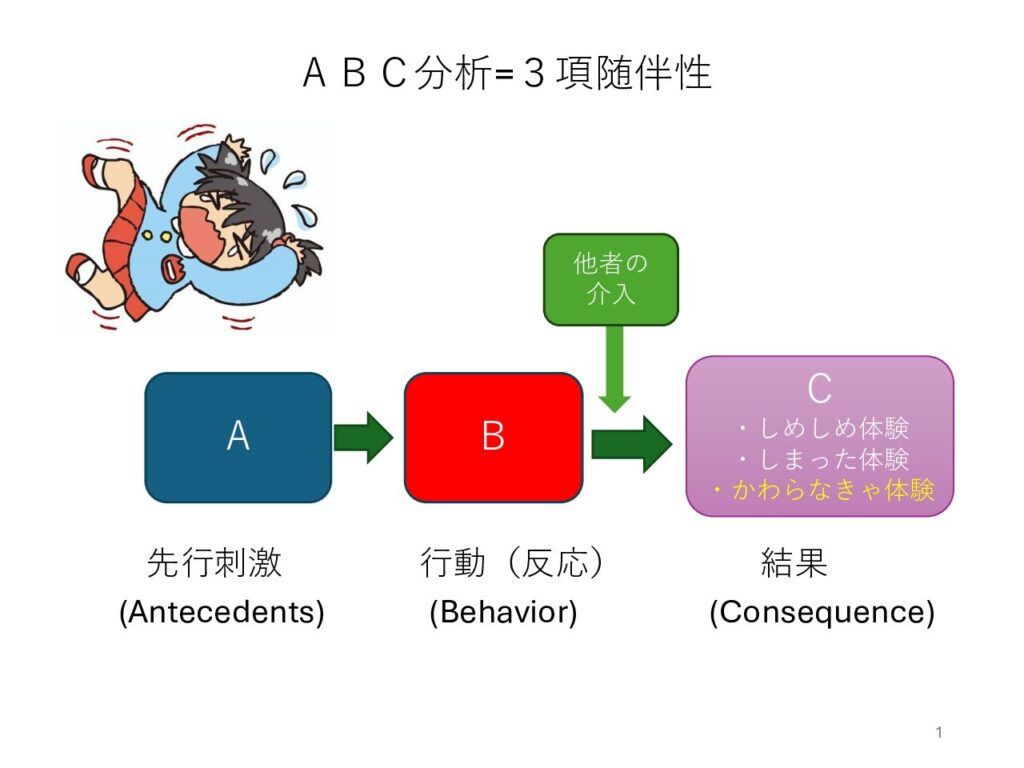

下の図は、よくあるABAのABC三項関係の「結果」部分に私の私見を付け足したものです。

「結果」としては「しめしめ」体験や「しまった」体験だけではなく、「変わらなきゃ」体験がいちばん大切なものではないかと思うのです。たとえばこども自身が「自分が変わらなきゃ」「この人を困らせたくないから」「この人好きだから」「我慢できる自分が好きだから」・・・。そんな自分に誇りを持てるような自分をほめたくなるような思いは彼らにもきっとあり得る体験ではないかとボブさんは思うのです。

* 今野義孝『障害児の発達を促す動作法』学苑社、1990.p68.

** 石井哲夫『自閉症と受容的交流療法』中央法規、1995.pp34-35.pp38-39.

*** 田坂広志『死は存在しない』光文社新書、2022,p-53.

■こころは伝わる?おもしろい量子の世界

今日はちょっとおもしろいお話です。

こんな実験があります。

ガラスの瓶にに入れた水Aには「ありがとう」の文字を見せ、別の瓶に入った水Bには「ばかやろう」の文字を見せました。その状況に置いた後、それぞれの水を凍らせました。その結果どうなったでしょう?

Aの結晶は六角形の花のような形になり、それに対してBは崩れてしまい結晶を作ることができませんでした。

参考:江本勝『水は答えを知っている~その結晶にこめられたメッセージ~』サンマーク文庫、2011.

こんな実験もあります。

真空のガラス管に光子(フォトン)を入れると、光子はランダムに不規則に動き回っていました。そのガラス管の中に人間の遺伝子を入れるとどうなったでしょう。勝手に動き回っていた光子が一定のパターンに整列したのです。そのあと遺伝子を取り出しても整列した状態は続きました。人間の遺伝子が一見無関係に思える光子に何らかの影響を与えたと言えるでしょう。

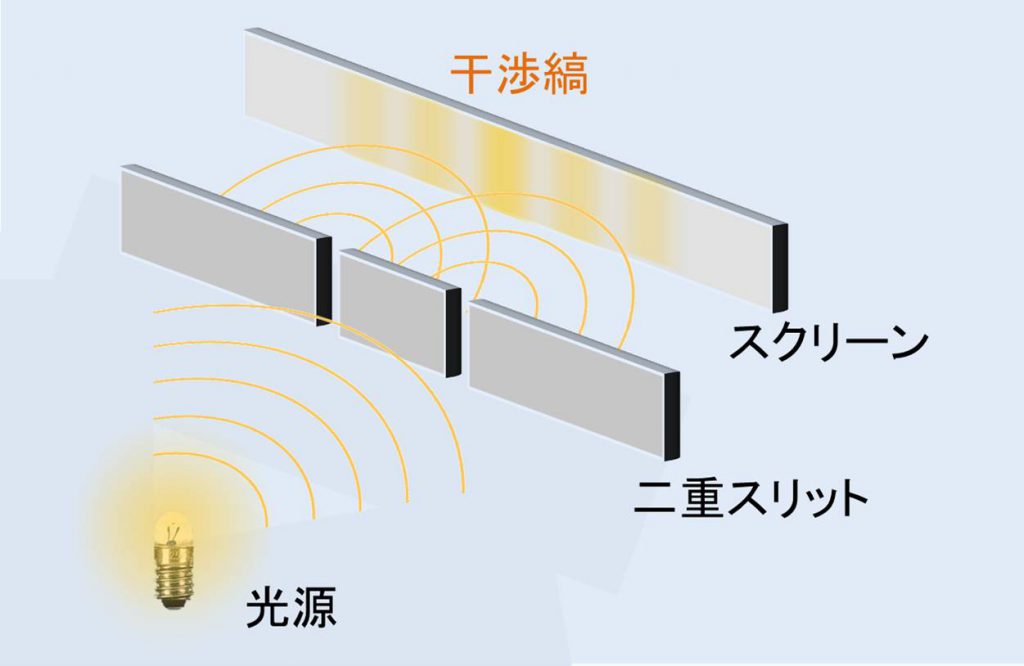

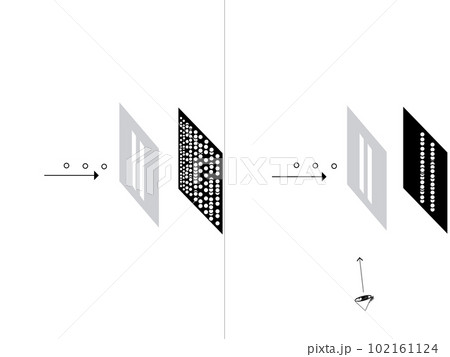

さらに量子物理学の有名な実験に「二重スリット実験」というものがあります。

図のように2枚の壁を立てますが前方の壁には2本のスリットが入っています。そこを目がけて球を1個ずつ打ち込みます。すると後ろの壁にはスリットを通り抜けた球がぶつかった2本の縞模様ができます。次に今度は複数の電子を同時に打ち込みます。すると電子が波のように干渉しあってできる「干渉縞」が何本も壁にできました。これで物理学者たちは「えっ、電子って粒じゃないの?干渉縞ができたってことは電子って波なの?」と悩み始めます。結果は電子は粒子であり、また波でもあるってことで話はまとまるのですが・・・面白いのはそこではなく、「では電子がどっちのスリットを通ったのかを観察しよう」ということになってスリットのところに監視カメラを設置します。そして同じように電子を打ち込むと・・・今度は後ろの壁には干渉縞ではなく、2本の縞ができたのです。「これってどーゆーこと!」まるで自分たちが観察されていることを意識して「今度は粒として動くよ」と自分たちで判断したようじゃありませんか!「えっ、電子って意志があるの?」って話になるじゃないですか。

ひとつの量子的なシャッターで、2つのスリットを同時に閉じる – 量子力学の不思議さの本質に迫る | academist Journal

「バイオ(生物)フォトン」という言葉を聞いたことはありますか?最近の研究では人のカラダは「バイオフォトン」と呼ばれる物質を放出しているということがわかってきたのです。バイオフォトンには波動があり、うれしいときにはうれしい波を放出、むかついた時にはむかついた波を放出し、自分のフォトンと他人のフォトンがそれぞれ共鳴・共振し合うというのです。素粒子自体が意志を持っているということになりませんか?これらが混じり合って「風土」をつくっている。環境が人を作るということも言えますが、人が環境を作るということも言えるわけでつまり相互的、円環的な事象なんですね。じゃあ、私たちひとりひとりの意志ってどこから来るの?意志を変えることであらゆる事象に影響や変化を及ぼすことができるのかも・・・物質だって素粒子でできていますから意志があるってことになりませんか?それは前述の水の結晶の変化からも納得いきますよね・・・。

「触れる関わり」や「ハンドヒーリング」がなぜ人を癒すのか?物質の世界ではそれはオキシトシンやセロトニンといった物質の働き、からだにそもそも備わっているホメオスターテス、自然治癒力で一応説明はできますが・・・。もっといえば「インクルーシブミュージック」や「インクルーシブダンス」の場で感じるあの一体感や幸福感・・・「HOW」についてはわかっても、では「WHY」なぜそのような働きがあるのかについてはどうしても形而上学的(目に見えない世界の根本的な原理を考える学問)、スピリチュアル的イメージになっちゃいますよね。

深みに沼りそうなので今日はこの辺でやめてておきますが・・・この世界って人間ってホントにおもしろいですね。

参考:田端誠『宇宙一わかりやすい「量子力学」大全』株式会社KADOKAWA、2024.

■ センサリーメルトダウン

メルトダウン・・・この言葉から原発事故を思い出される方が多いのではないでしょうか。

原因不明の大パニックや激しい自傷・・・それが感覚過敏によることが少なくありません。特に発達障害のある方の場合、視覚や聴覚などによる感覚刺激に耐えられなくなった場合、大変つらい思いをされます。特に重度の知的障害を伴っている方の場合、自分ではどうすることもできなくなった結果、大パニックや激しい自傷に至ることがあります。

癇癪(かんしゃく)はある程度その原因が理解できます。例えば欲しいものが手に入れば治まります。しかしメルトダウンの場合は周囲の声掛けやかかわりにほとんど反応しませんし、どんどん行動が激しくなり、出血するほどの激しい自傷が見られるのも特徴です。ご本人自身ではどうすることもできない状態なのでABA(応用行動分析)等でいうところの無反応はご本人を苦しめるだけだと考えます。本人はかなりつらい状態ですから何とか救助してあげたいですね。そのためには何ができるでしょうか?

1)何が刺激になっているのかを探し出してその刺激から離れる。

2)イヤーマフやフウボウ付きの上着などのカームダウン(鎮静)グッズを用いる。

3)個室など落ち着ける場所(カームダウンスペース)を用意する。

4)見守れる範囲であれば見守る。「やめなさい!」「おちつきなさい!」などの声かけはしない。

5)著しく危険な状態の場合は止めて差し上げる(暴力防止サポート)

6)感覚統合などや触れる関わり等の日常的な関わりを通して神経系統の正常化をはかる。

* 以下のホームページを参考にさせていただきました。

■ こころの純化

「暴力防止サポート」や「触れる関わり」の研修の際、次のようなご質問が出ることがあります。

「暴れたあとに抱っこされたり(抱きかかえられたり)なだめられたりするとそれをしてほしくて、また暴れたり暴力を振るったりすることっでありませんか?」

ボブさんはこう考えます。感情を受け止めてあげる行為はその人のこころを「純化」してゆく行為であると。

「純化」とは、たとえばお酒を造るときに蒸留の過程で液体の中の不純物を取り除いてゆくことです。

感情を受け止めてもらって快い体験をしたこどもがまた快い体験をしたいから親を先生を困らせてやろうと思うのは、かまってほしい、自分を見てほしい、愛してほしい、そのためには他人に迷惑をかけても構わないというエゴ(不純物)があるからです。たとえば抱っこされて自分の気持ちを汲んでもらえたという体験はこころの純化のために必要な行程、蒸留という過程であると考えます。でも純化には時間がかかります。何度も蒸留を繰り返すことによって不純物は徐々に取り除かれていきます。そして純化が進み不純物が取り除かれたこどもは、自分が良ければ他人に迷惑をかけてもかまわない・・・とは考えなくなります。むしろ親を悲しめないように、親に喜んでもらいたいと考えるようになります。

純化が進んでいく過程で子どもが今までより依存的になったり困った行動が増えたりすることもあるでしょう。でもそれは「好転反応」良くなる前の準備段階であることが少なくありません。だからこどもがつらいとき、悲しいときは抱き留めてあげてください。やがてその段階を卒業する時が来ます。その時がいつなのかはこどもによって違います。心の傷が深ければ深いほど時間がかかります。でもそれまで寄り添ってあげてください。必ず純化されていきます。年齢が低ければ低いほど直接触れる関わりは大切になってきます。純化が進んだら次の段階、抱っこから話を聴くという段階に移行しましょう。

「アンマー」(かりゆし58)という曲があります。よかったらきいてみてください。沁みますよ。(アンマーとは沖縄の方言で「お母さん」)のことです)

「初夏の晴れた昼下がり 私は生まれたと聞きました

母親の喜びようは大変だったと聞きました

「ただまっすぐに信じる道を歩んでほしい」」と願いを込めて悩みぬいたすえにこの名を私に着けたと聞きました

我が家はあのころからやはり裕福なほうではなく

友達のオモチャや自転車をうらやましがってばかり

すこしこまったような顔で「ごめんね」と繰り返す母親のとなりで

いつまでも泣いていたのを覚えてます

アンマーよ

あなたは私のすべてを許し

すべてを信じ、すべてを包み込んで

惜しみもせずに何もかもを私の上に注ぎ続けてきたのに

アンマーよ

私はそれでも気づかずに思いのままに過ごしてきたのでした

「強さ」の意味をはき違えて

けんかや悪さばかりを繰り返して勝手気ままに遊びまわる本当にろくでもない私が

真夜中の静けさの中 忍び足で家に帰った時も

狭い食卓の上には茶碗が並べられていました

自分の弱さに目を背け

言い訳やゴタクを並べ

何もせずにただ毎日をだらだらと過ごし続け

浴びるほどに飲んだ私が

明け方眠りに落ちるころ

まだ薄暗い朝の街へ 母は出ていくのでした

アンマーよ

あなたはそれでも変わることなく 私を愛してくれました

木漏れ日のような温もりで 深い海のような優しさで

全部全部私のすべてを包み込んだ

あなたの背中に追われながら 眺めた八重瀬岳の夕日は

今日も変わらず茜色に街を染める

度が過ぎるほどの頑固さも わがままな卑怯な嘘もすべて

すべてを包み込むような愛がそこにはありました

あなたのもとに生まれ落ちたことは こんなにも幸せだった

今頃ようやく気付きました

こんなバカな私だから 春先の穏やかな朝に新しい命が生まれました

あなたのように よく笑う宝石みたいな女の子

「優しさの中に凛々しさを秘めた人となるように」と願い

あなたのいちばん好きな花の名前を付けました」

■ 他害(暴力行為)

Ⅰ 攻撃性とは何か

他害行為の背後には「攻撃性」があります。まず攻撃性とはなにか、考えてみましょう。

大渕憲一は攻撃性の本質を「内的衝動説」「情動発散説」「社会的機能説」の三つに分類しました。

1)内的衝動説

そもそも人間には攻撃行動を起こすエネルギーが内在している、という考えです。代表的理論家はフロイドとローレンツです。

フロイドは人間には性欲に代表される「生の本能(エロス)」と、自己破壊を目指し全てを無に帰そうとする「死の本能(タナトス)」が宿っているとしました。

ローレンツは動物の行動観察を通して攻撃衝動の内発性について説き、たとえば食欲や性欲などの生理的本能は、禁欲時間が長引くと次第に内的衝動が高まり、本能行動を個体にうながす内的圧力が高まるとしました。彼の考えは「水圧モデル」と呼ばれます。大渕は次のように説明しています。「水道の蛇口から絶え間なくタンクに水が注がれています。タンクの下部には排水口があり、そこには栓がしてあります。タンク内の水が攻撃衝動、排水口から飛び出す水が攻撃行動です。蛇口は開きっぱなしなので、時間が経つにつれてタンク内の水はどんどん増えます。これは攻撃衝動の内発性を表しています。水かさが増えると排水口から水を排出しようとする圧力は高まります。先を外から抑え付ける力が抑制刺激、反対に栓を外から抜く力が触発刺激です。これらの外的要因は水の圧力と相補的関係にあります。水の圧力が強いときには軽く引っ張るだけでも栓は抜けますし、逆に、外から抑え付けるには強い力が必要になります」(pp42-43)。

2)情動発散説

外部の刺激によってもたらされる不快な感情の表現あるいは発散とみなす立場です。

阿部美樹雄らは他害などの攻撃行動に限定していませんが「水圧モデル」に似た「コップの水モデル」を示しています。

「行動障害」は、コップの水が満杯になり溢れ出すようなもので、溢れ出す行動はコントロールが効かない行動です。一度溢れると、ある程度出さなければとまらない反面、出した分は水の量が減るので、また、水は少しずつ溜まり始めますがしばらくはがまんができるようになります。行動障害をそうとらえれば次の対策が考えられるとしています。

① コップの容量を大きくする。

自己肯定感の積み重ね。数々の成功体験や周囲から評価され受け止めてもらえた体験を積み重ねていきます。困難を乗り越えた体験も大切です。「よくがんばったね」という評価は自分自身に対する自信となりコップの容量を大きくします。

② 入る量(ストレス)を減らす。

ストレスとはなんでしょう。「自分の思うようにならないことはすべてストレスです。(略)ことばのコミュニケーションが上手くいかないことで起こるストレスが加わります。<いい関係>が作りにくく、誤解されたり、理解されなかったり、無視されたり、怒られたり、馬鹿にされたり・・・ということが起こり、さらに、そういう関係の中で、知的な障害のある人自身が「こんな自分じゃダメだ!」と自己否定に陥り「どうせ上手くいかない」「だれも助けてくれない」などと物事を悲観的に考えることで、ますますストレスを多くしていく構造があります」(阿部p83)。ストレスを減らす方法としては「環境整備」、なかでも他者との<いい関係>が大切としています。

③ 出す量を増やす。

溢れ出てしまう前に自分で蛇口をコントロールして水を出す方法を学びます。特に、この人なら分かってくれる、受け止めてくれるという安全な人に気持ちを打ち明けたりできるようになれば行動障害に至らずにすみます。

ダラードらによる欲求不満説も見逃せません。近年ではバーコビッツがより洗練された理論を展開しています(不快情動説)。

この理論によれば怒りや欲求不満は無関係な対象に向けて攻撃が行なわれ、それによってカタルシスが可能としています。

3)社会的機能説

ある目的を達成する手段として自覚的に攻撃行動をとる、つまり攻撃の手段的機能を強調する立場です。

攻撃反応が有効だという経験をすると類似の状況は攻撃を喚起しやすくなります。この立場をとる人々はバンデューラらの社会的学習理論化です。

次に注目したいのは行動療法でいう5項随伴性(ABCEH分析)です。

Ⅱ 5項随伴性(ABCEH分析)

どのようなきっかけや条件があるとその行動が生じ、その結果どのような環境上の変化が生じたかを分析していこう、そこから有効な対策・アプローチを考えていこうとするものです。

たとえばいつもは作業に取り組むのに、職員の作業に取り組むよう促す言葉に反応し、突然他害行為をはじめたAさん。暴れたことで作業場から連れだされました。実はひどい口内炎ができていることがわかった。そういえば、以前虫歯が痛んでいたときも他害行為に走ったことがあった・・・(長畑・園山らの事例参考)。

これを分析すると

A:antecedents(先行事象)・・・職員の声かけ

B:behavior(行動)・・・他害

C:consequences(結果事象)・・・作業場から連れだされた(作業をしなくてすんだ)。

E:setting Events(状況事象)・・・「口内炎」ができていた。

H:history(歴史)・・・今までも痛みなどの不快な状況になると他害に走ることがあった。

分析により他害の原因があれば取り除く。行動障害のきっかけとなりやすい刺激はとりのぞくかべつの方法に変える。また、上記の例には当てはまらないが、暴れれば結果的に作業をしなくてすむ、という快い体験をすれば暴れれば作業をさぼれるということを学習することになり、暴れる行為は強化される(負の強化)。

援助の視点としては「他行動分化強化(DRO)」があります。注意を引きたいための問題行動が生じた場合はそれに対しては一切の対応をせず、その代わり、適切な行動に対してはほめるなどの正の強化を行なうものです。

それからとても大切な視点ですが、「その人の生活が豊かで生き生きしたものであれば、そもそも行動障害は起き

にくい。行動的アプローチを対象となる人の生活場面全体に適用し、より積極的に適応的な行動を形成し、それによって可能な限り嫌悪的な方法を控え、結果的に豊かで生き生きした生活状況を作り出そう」(園山らp109)というものです(positive behavioral support:ポジティブな行動支援)。

参考文献

1、大渕憲一「人を傷つける心~攻撃性の社会心理学~」サイエンス社.

2、阿部美樹雄監修「心のケアから~スタッフのための対人援助技術~」大揚社.

3、長畑正道、小林重雄、野口幸弘、園山繁樹編著「行動障害の理解と援助」コレール社

■ こだわり(同一性の保持)

こだわりは、他の行動障害の原因となっていることが少なくありません(二次的問題行動)。だれにでも多少のこだわりがあります。たとえば、いつも乗る電車の車両は決まっているとか、お風呂には右足から入るとか、通勤途上で決まったコンビニで決まったコーヒーを買わないと気持ちが悪いとか・・・。それはちょっとした精神安定剤であったりするわけです。ですから、本人がとても苦しい、やめたくてもやめられない、他人にも迷惑がかかる、という類のものでなければ、それは許容されていいものだということをまず最初に申し述べておきたいと思います。ここで扱いたいのは、本人も苦痛で、無理やり周囲の者がこだわりを解こうとするとパニックや自傷、他傷につながるような周囲のものにとっても著しい実害のあるこだわりについてです。

まず、こだわりとはなんでしょう。

石井哲夫らはこだわりを次のように定義しています。「ある特定の物や状況に著しい執着を示し、それを常に一定の状況に保っていようとする欲求に本人が駆られた結果、それが変わること、変えられることを極度に嫌うようになり、行動面において反復的な傾向があらわになること」

フリスによれば「自閉症は抹消で捉えた情報を中枢で統合することができない情報処理過程(認知過程)の障害であり、自閉症児は認知的に混沌とした状況に身をおいているので、懸命に事物にすがって、そこに一定の秩序を得て安定しようとしている」と解釈されています。また、石井らは「こだわり行動」と「強迫症状を区別することの必要性を説いています。「こだわり行動が《事物が一定に保たれれば気が済み、自己の安定が保たれること》であるのに対して、強迫症状は《自分が関与しない何かの力によって突き動かされ、行為に駆られてしまい、それを続けても達成感が得られず、不快が続く》というものであるから、行為することにかかわる自己意識のありようと達成感とに差異が見られる」

石井孝明と若林慎一郎は「そのパターンの内容、形式は患児の精神発達と深い関係がある」としたうえで「精神発達にともなって変遷するパターンの保持の様相」を次の5段階に分けました。

① 単純反復運動

② 対象の固定化と固執

③ 配列の固執

④ 質問嗜好

⑤ 空想の諸段階

石井らはこだわり行動の原因を次のように解釈しています。「自閉症を特徴づける行動的・認知的・情動的な障害は、基本に、安心できる人間関係を得ることができていないことから派生している関係障害なのである」

小林隆児は、こだわり行動にとどまらず、行動障害に至らせる自閉症児者に内在する不安を、他者に対して強い関心、愛着欲求と同時に、強い警戒心、「何かされるのではないか」「何か罰を与えられるのではないか」という迫害不安、飲み込まれてしまうのではないかという侵入不安とのアンビバレントな状況がまさに彼等の不安ではないか、との仮説を提示しています(接近・回避動因的葛藤)。こだわりや儀式は不安をなんとかしようとする彼等にとっての精神安定剤とも言えるでしょう。

さて、これらの不安をいかに弱めていくかというこですが、小林は以下の要点をあげています。

① ゆったり、おだやかに、分かりやすく、あっさり接近する。

② 直接声をかけるのではなく、なにか、きっかけを提示するなど暗に示す方法をとる。

③ 彼の好きな活動を手がかりとして彼との関係をつくっていく。

④ スキンシップを通して、自分の身を他者にゆだねることに対する警戒心を緩和し、職員との間に依存関係(愛着関係)を育むよう工夫する。

また、こだわり行動を活用する方法もあります。たとえば、衣類を集めてきてはライターで火をつけて燃やすといった危ないこだわり行動がある方に対しては、ゴミの焼却当番をお願いする。毎日職員がつきそってゴミ箱のゴミを回収、焼却炉で焼却するという行動を定着させる。さらに終了後はかならず水゙をかけておくことも一連の行動パターンとして定着させるなどの方法です。また、空き缶を集めることにこだわりがある場合は職員といっしょに空き缶拾いに出かける時間を決めておき、拾ってきた空き缶を作業で潰し工賃を得ることも可能です。

こだわり行動のどの部分に特にこだわっているのかを分析することも大切です。たとえば毎朝、登校前に缶10本分の水を飲まなければ出発できない方だったら、缶で水を飲むことにこだわっているのか、10本というカズにこだわっているのか、・・・。場合によっては缶より小さい入れ物で10本のむことで納得するかもしれないし、缶の中身を一口くらいの量に減らすことでも大丈夫かもしれない。10本を5本にへらすことも可能かもしれない。どこまで妥協できるかの「交渉」が大切になります。彼が一歩も二歩も譲ってガマンできたらそれを評価します。

*参考文献

石井哲夫・白石雅一「自閉症とこだわり行動」東京書籍,1993.

小林隆児「自閉症と行動障害~関係障害臨床からの接近~」岩崎学術出版社,2001.

■ 自傷

ローマンとハルトマンは自傷行動を次のように定義しています。

「自傷行動とは、自分の体を早いスピードで傷つけ、しかも自分の体に肉体的傷害を与えることで、極端な刺激を得ようとする行動である。自傷行動は、興奮と緊張に関連し、その強さと質が、別の常同的行動や攻撃的行動に変化する特徴を有する」ファシオンとローマンによれば、自傷行動を起こす知的障害児者の67%は、他の攻撃的行動も起こすと報告しています。

行動療法(学習理論)では彼等は誤った学習によって自傷行動を身につけてしまったと考えます。たとえば、お菓子が欲しいときに自傷をしたら手に入った(正の強化)。入浴したくないときに自傷をしたら入浴しないですんだ(負の強化)などです。コミュニケーション障害としてとらえれば、子ども(以後、おとなも含む)が大人とのコミュニケーションがうまくできず、その不安を減少するための手段として自傷にいたると考えます。自傷によって本人は混乱し、それでさらに自傷するといった悪循環(サイクル)を壊すことも治療の課題です。ローマンとハルトマンは次のような大変耳の痛いことも言っています。「障害者福祉の領域で、特にレベルの低い施設スタッフが治療を困難にしている面もある。・・・治療の失敗によって、施設スタッフが苛立ち、治療チームにストレスが起こり、子どもの自傷行動を引き起こす場合もある」

<対策>

・まず、治療計画をたてる前に、子どもに関しての多くの分析とデータの収集が必要です。

・コミュニケーション環境を改善し、コミュニケーション能力を高めると自傷行動が減少します(援助者のコミュニケーション能力を 高めることが最も重要です)。

・ローマンとハルトマンは新しい治療法方として「音楽療法」「抱っこ法」「身体療法」をあげています。

<治療のポイント>

1)治療に当たっては、全施設のスタッフの治療計画の作成と実施への参加が必要です。

2)自傷行動の除去だけではなく、同時に自傷行動と相反する新しい行動の形成も目標とします。子どもと新しいコミュニケーショ ンの形成ができると、自傷行動を起こす機会がなくなります。とっかかりとして子どもの行動をゆっくりと、極端に模倣してみます 。新しい経験として先にあげた「音楽療法」「抱っこ法」「身体療法」があげられます。

3)治療が行なわれた当初、自傷行動が一時的に悪くなったとしても、計画した治療法はある一定の期間(1~2週間)実施しま す。許容範囲を超えて危険な場合は即中止します。

4)人間の生活にふさわしい環境、生活の余裕を保証しなければなりません。子どもは、不安やストレスを感じず、そばに信頼で きる人がいれば安心します。

5)特に両親が子どもに依存的であるときは、子どもの生活の場所を変えるのは意味があります。

6)自傷が激しく危険な場合は「防御装置」(ヘルメット、腕のコルセット、手袋のついた洋服など)を用います。「防御装置」は、最 も安全で、可能な限り自由な行動を保証するものを用います。「防御装置」の使用は治療の失敗ではなく、正当で必要な方法 です。

7)「防御装置」は、徐々に除去され、しかもそれが可能な限り子どもの自己決定を導くものでなければなりません。

8)無反応します。ただし、自傷行動がスタッフなど周囲の人々の反応を引き出したり、回避するために起こっていると判断された場合です。ただし、自傷行動が起こっていないとき自傷行動によらないコミュニケーションの形成に努めるべきです。

9)治療にはすべてのスタッフがかかわることが大切ですが、スタッフの個人的理由、価値観から自傷行動との直面に耐えられ ないスタッフがいた場合は尊重し、そのスタッフは参加しないほうが望ましい。

10)タイムアウトは、特定の空間とスタッフの人的条件を満たすとき、効果的です。スタッフは必ず見守ります。タイムアウトは過剰な刺激から本人を守るものであり、決して罰ではないことを肝に銘じてください。

11)望ましい行動は、積極的に強化します。

12)最終的治療目標は、子どものセルフコントロールの形成と、自傷行動以外の望ましいコミュニケーションの量と質の増大です。

13)療育者は、子どもに自分自身で行動する機会を与えます。そのためには多くの忍耐力と時間が必要となります。

*身体療法

まず治療者自身を落ち着かせます。子どもと視線でコミュニケーションを行い、音楽を利用して互いにリラックスします。子どもの体をさすったり、くすぐったり、マッサージをします。相手の反応を見ながら適度な強さを理解します(原則、同性が行ないます。また、胸や性器へのタッチなどは絶対に禁止です)。自傷行動を起こす子どもは、特に首、肩の部分に反応することがすくなくありません。非常にゆっくりと、しかも強く上半身をなでることにより、身体的な知覚に遅れがあったとしても、好ましい刺激を認知する機会を子どもに与えます。また、子どもの行動をスタッフが模倣することによって、子どもが何を警戒しているのかを経験します。治療者のゆったりし身体的な刺激は、子どもを落ち着かせ、安定させます。

例)すわった上体での身体療法

治療者は、子どものうしろにすわり、自分の両足の間に子どもをはさみます。治療者は、うしろから子どもの手首の関節を握り、患者の腕を指導します。「喜多郎」のようなゆったりした音楽を用いながら行います。治療者の呼吸や振動を子どもに伝えたり、治療者が、あごを子どもの頭の上に置いたり、子どものほおに近づけたりして声を発し、頭を共鳴版として利用したりします(モンゴルのホーミーのように一定の波長の音はなにか癒しの効果があるのでしょうか)。

(本文はローマンとハルトマン著、三原博光訳「自傷行動の理解と治療~自閉症・知的障害児者のために~」岩崎学術出版社を参考にしました。自傷行動を理解するためにはとても良い本ですのでぜひご一読ください)

■ ジェントルティーチング

ジェントルティーチング(以下、G.T)とはジョン・マクギーによって構築された対人援助技術である。

G.Tとは

・交わりの感情を生み出す最初のステップである。

・無条件の価値付与ならびに人と人との結びつきを促進する一連の方法である。

・相互の変容を求めるアプローチである。

・相互作用という継続的な方法である。

・相互依存の心理学へのプレリュードである。

(J.マクギー&F.メノラスチノ著,岩崎正子他訳「Gentle Teaching こころの治療援助~相互変容の実践~」医歯薬出版株式会社,1997,p.11.」)

マクギーの信念は次の言葉にあらわれている。

「疎外されている人は最初、かかわりに応じることはおろか私たちとともにいることさえわからない。地域のつまはじき物とされていることで、他者と一体になろうとする気持ちが萎えてしまっているのである。私たちは閉ざされた耳や心に向かって対話することになるであろう。しかし、すべての人には共通の願望があり、それによって交わりの感情が徐々にあらわれてくるはずである。その生命の血が再び流れ出すまで、暖かな対話で凍てついた心を溶かし続けるのである。」(同書、p.19)その具体的表し方とは行動とは・・・。

「身体的価値付与:信義と尊敬を表現する身体的接触を含む相互作用のことであり、例えば肩をたたく、握手する、抱きしめるといった価値を基本に置く接触のことである。

言語的価値付与:心からの喜びに満ちた表現の中に響く、そのような感情を表現する言葉または発言を含む相互作用のことである。それは、時にはふざけた調子で、また時にはまじめに、しかし常に相手のすべてを高揚させるものである。

身振り的価値付与:微笑み、承認のうなずきなど、平等な人間としての相手の価値を表現する身振り、手振りを含む相互作用のことである。」(同書、p.68.)

私たち援助者は彼の次の言葉を常に思い起こす必要があろう。

「私たち援助者の接し方や触れあい方とまったく関係が無く、またそれらに影響を受けないような攻撃性や自傷行動、引きこもり等はこの世に存在しない。もしも行動に障害を持つ人が誰かを殴ったり、叩いたりしていた場合、そんなとき私たちは、自分自身がどのようなふるまいをしているのかを問う必要がある。私たちの言っていることは、自分本位で、相手にあまり多くを求めてはいないであろうか?私たちのまなざしは、軽蔑の色を帯びていないだろうか?私たちの口調や態度は、いばったものだったり、冷淡だったりしてはいないであろうか?」(同書,p.96.)

他者と関わりたいとの欲求は本能に近いものである。人は他者との関わりによって傷つき、他者との関わりによってまた癒される。

「交わりとは

・微笑みで表現される。

・暖かい表情で表現される。

・愛情のこもったタッチで表現される。

・友情、やすらぎ、誠意がこもった声や言葉で表現される。

・他者に近寄っていくことで表現される。

・他者と一緒にいることで表現される。

・友達のように関わり合うことで表現される。」(同書、p.17.)

そしてそれは、シンプルである。

次に東田直樹さんの言葉を紹介します。

「僕たちだって、みんなと同じ思いを持っています。

うまく話せない分、みんなよりもっと繊細かも知れません。

思い通りにならない体、伝えられない気持ちを抱え、いつも僕らはぎりぎりのところで生きているのです。

気が狂いそうになって、苦しくて苦しくてパニックになることもあります。

そんな時には泣かせてください。側で優しく見守って下さい。

苦しさのあまり自分が分からなくなり、自傷、他傷行為をするのをとめてください」

(東田直樹著「自閉症の僕が跳びはねる理由~会話のできない中学生がつづる内なる心~」エスコアール,2007.)55

■ ダンスビック(ダンス療育)

1)ダンスビックとは

シンプルにアレンジしたヒップホップダンスの基本ステップと、同じ動きを繰り返すエアロビックエクササイズを融合させたもので、上下運動が多く、運動量も適度に多く、リズムに乗る楽しさ、同じ動きを他のメンバーと共有することができ、一体感と達成感を味わうことができる。

2)ダンスビック(=踊ることの効果)

① 心身を開放し、楽しむ

② 身体機能の向上につながる

③ ストレスを発散し、心身の癒しにつながる。身体を動かすことでストレスホルモンの分泌を抑制する

④ 他者と同じ動きができた(シンクロした)ことの喜びや達成感を得ることができる

⑤ 発表の場を通して自己評価を高めることができる

⑥ 自己の身体、動き、内面への気づきが深まり、外界への感受性が高まる

⑦ コミュニケーション能力を育む。他者との快い場や時間の共有は快いエネルギーを発する「磁場」となる

⑧ 感性を開き、磨き、他者の表現を受容できるようになる

⑨ 他者との相互理解、絆を深める

・対応:感覚刺激に対する過反応や低反応を調整することから始め、さらにさまざまな活動をうまく遂行できるよう姿 勢反応、身体知覚、運動企画能力の発達へと感覚統合の過程を援助する。

*脳の求めている刺激を与える。脳と身体、情動は密接な関係にある。どこからアプローチするか?

一番アプローチしやすいのは身体。

(3)感覚統合のポイント

・前庭感覚を整える

前庭感覚は、すべての感覚の基盤で、自分の身体と地表の位置関係を把握する感覚。重力の安心感とは自分の 身体はしっかりと地表についていて、安定しているという信頼感。それを基盤にして周囲の環境に適応する。

*胎児のとき羊水の中で体験していた「揺れ」の前庭刺激は出生後も子供の情緒の安定に影響する。

目標項目:動きとバランス、筋緊張、両脇協応、行為機能、感情の安定。

*ある程度難しいステップに変えていくことで前頭前野を活性化させる。

・固有感覚を整える

自分の身体の動きや身体の位置を感じる感覚。

目標項目:身体の認識、運動制御、動作の力加減、姿勢の安定、行為機能、感情の安定。

(4)リズムトレーニング

一定のリズムを取り続けるとセロトニン神経を活性化させることができる。

・5分以上30分未満を目安とする。

・リズムに意識を集中する。

・継続して行う。

・スモールステップで難易度(複雑さ)を上げていく。

・身体の複数の部分を使っていく。

・楽しく行う

(5)ストレッチ

・動的ストレッチ(ダイナミックスストレッチ)

目的:パフォーマンスの向上、怪我の予防

・静的ストレッチ(スタテックスストレッチ)

目的:柔軟性の向上、リラクゼーション

・パートナーストレッチ

目的:体性感覚の向上、脱力

* ヨガがASDの方に有効との研究結果もあります

(6)筋肉トレーニング(筋トレ)

・腹横筋、腹斜筋、背筋群、腹筋+背筋、肩甲筋~腕立て伏せ、ハムストリング、上腕三頭筋

*決して無理はしないこと。

4)セッション・プログラム

① ストレッチ

② アイソレーション

③ 筋トレ(腹筋、腕立て伏せ、スクワットなど)

④ ウォーキング、ランニング

休憩(水分補給)

⑤ ステップ(ダウン&アップ/サイドステップ/ボックス/ランニングマン/ポップコーンetc)

休憩 (水分補給)

⑥ 振り付け(ステップを中心としたコンビネーション)

⑦ クールダウン

5)実施するにあたっての留意点

1)上履きはシューズを使用する

2)動きやすい服装

3)ストレッチを十分に行う(決して無理はしないこと、サポートする場合は絶対に強い力を加えないこと)

4)水分は十分に補給する。特に夏季。

5)異性に対する必要以外のタッチは控える。握手、手をつなぐ、サポートとして背中に触れるなどはOK(必ず声掛け をする)。

<参考>

・プレミア・ケア・スクール ダンス療育指導士養成講座テキスト(2018).

・『作業療法学全書 第6巻 発達障害』協同医学出版.

・有田秀穂(2003)『セロトニン欠乏脳~キレる脳・鬱の脳をきたえ直す~』NHK出版.

・夏まゆみ(2013)『ダンスのための準備運動~ケガをしない身体づくり/ケガをさせない指導法~』キッズネット.

■ 事例検討会の持ち方

1) 事例検討の意義

事例検討の意義はその目的によって違ってきます。たとえば

① 臨床現場における援助の質の向上を目標に行うもの

② 研究発表会・学会での発表で用いられるもの

に分けられます。いずれも、支援者本人の支援の質と参加した支援者の支援の向上を目的に行われ、ひいては利用者の生活の質の向上に還元されるべきものと言えます。

ここでは、①について触れることにします。

事例検討の意義としては以下が挙げられます。

① 利用者についての情報を収集し、全職員が必要な情報を共有し、最善の支援方法について検討し、全職員の同意を確立したうえで、支援の方向性を見出します。

② スーパーバイザー(以下SVr)が出席する場合、事例を通して支援についてのSVを受けます。発表者以外の出席者にとっては、自らが関わっている利用者との事例にひきつけて考察することができるグループスーパービジョンの場となります。

③ 支援者自身が、自らの支援の方法、利用者と接するときにとりやすい言動の傾向、自分の言動にはどのような感情が影響を与えているのか、さらには自分自身の生育歴や体験が、利用者との支援関係にどのような影響を与えているのかなど、自分の支援を見つめなおす機会となり(自己覚知)、利用者とのよりよい関わりの構築に役立てることができます。

2)事例検討の方法

A:事例をまとめる

自分が関わっている事例、あるいは過去に関わってきた事例を選択します。

次に事例を資料としてまとめます。事例検討の目的は、この段階で半分は達成されたといっても過言ではないでしょう。今までの利用者の、あるいは利用者と支援者の関わりの歴史・ストーリ(story)をたどるなかで、今まで気づかなかった利用者の側面が見えてきたり、自分がいかに利用者のことをわかっていなかったかなどに気づかされることがあります。この作業は、まずケース記録を読み込むことから始めます。ですから、実りのある事例検討を行うためには、ケース記録が豊かに(量が多いということではありません)記述されていることが前提条件になります。

B:参加者の参加のしかた

① 利用者の言動の意味について考えます(何が言いたいのか、何を訴えたいのかなど)。

② 支援者の考え方、見立て、関わり合いについて考えます。

③ 利用者のストーリを理解します。

④ 利用者のエピソードを理解します。具体的な言葉のやりとりや関わりの場面がイメージできるようにします。

⑤ 発表されている利用者その人になったつもりで聞きます(山中、2001)。

⑥ 「そこが知りたい」という利用者に対する関心を大切にします。

⑦ 自分の関わっている事例に引き付けて考えます。

⑧ 自分が何がわかっていて何がわかっていないのか、「知ってるつもり」になっていないか振り返ります。

⑨ 自分には根拠のない「思い込み」や「決めつけ」はないか振り返ります。「この人はこういう人なんだ」「世の中は厳しいんだから甘やかしてはいけない」など。

3)有意義な事例検討会を行うための条件

① 職員に事例検討会の意味が理解され、動機づけが確立している。

② 利用者に関する記録が整理されている。

③ 焦点を絞った、整理、吟味された資料の提供と発表。資料はA4、2~4枚程度にまとめる。

④ 事例提供者(発表者)が利用者をストーリの主人公として理解している。

⑤ 事例提供者(発表者)、参加者が発言しやすい受容的雰囲気がある。個人を責めたり批判したりしない。

⑥ SVrが出席する(精神科医、ソーシャルワーカー、臨床心理士など、自ら臨床経験があり、臨床の視点からSVできる専門家が望ましい)。

⑩ 守秘義務の徹底は言うまでもありません。

* 早急に問題解決を要する事例の場合は、問題の明確化、発生要因、具体的解決策に焦点をあてて話し合いを進めます。

4)多忙な業務のなかで事例検討を実施するには

① 業務のリストラクション(再構築)を行います。たとえば現在行っている会議などの見直しや、ケア会議が単なる報告会になっていないかなど。

② 業務時間外に有志の事例検討会として実施します(一施設で行うだけではなく、近隣の施設職員にも呼び掛けてみる)。

③ 毎月定期的に実施することが望ましいが、最初は年に4回実施するなど、無理のない範囲から始めてみましょう。長く続けることで支援力が向上していきます。

④ 対象者にとって最も関係のある職員のみで行われるコア・カンファレンスや自分一人でノートに整理しながら行うセルフ・カンファレンスという方法もあります。

④ SVrを探すことは困難であると言われますが、まず嘱託の医師に相談してみてはどうでしょう。あるいは近隣の大学などで医学部、心理学部、教育学部、社会福祉学部などが設置されている場合は、引き受けてくれる教員がいるかもしれません。しかし、臨床実績を有していることが条件となります。

同僚間で行うピア・スーパービジョンという方法もあります。これが最も現実的な方法かもしれません。その際の留意点としては、メンバー間に相互の尊重、尊敬がなければならないことと、他のメンバーの声を受け止められる謙虚さ、と別の言い方をすれば「未熟な自己愛の克服」が求められます。「あ、そうか」「なるほど」と言えるかどうかです。

事例検討会ごとに担当SVrを決めるという方法もあります。支援者の多くがSVrを体験することで、施設全体の支援力が向上していきます。

5)資料のまとめ方

A:資料に盛り込む項目

まず、事例のタイトル・テーマを掲げ、その後、次の項目についてまとめていきます。

(1)仮名(氏名、住所、施設<機関>などの実名は出さない。

(2)性別

(3)年齢(〇歳代前半・半ば・後半などとする)

(4)既往歴(疾患名、障害名)、各種判定結果

(5)現在の状況(特徴、障害特性、性格、言動傾向、評価点、対人関係、支援計画等)

(6)家族歴

(7)生育歴(出産時、乳幼児期、学齢期、施設・機関を利用してからの状況、トラウマの有無、対象喪失体験の有無等)

(8)現在の施設・機関を利用してからの状況。長期にわたる場合は、第1期、第2期、第3期という具合に分けます。

(9)考察かまとめ。今後の支援の方向と検討課題。

単なる事実の記述ではなく、自分はどう関わったか。そして何を感じたか、どう関わったらよかったか、どう関わったら良いかなどを考察します(繰り返しになりますが、事例検討から得られる実りの半分は、資料をまとめる作業から得られるといえるでしょ)。

また、援助の効果の記録、評価したデータ、逐語録(シナリオ)等の資料があれば添付します(実証的実践:evidence based practice)。

以上の内容を盛り込みA4判2~4枚にまとめます。

6)事例を検討する

A:発表の仕方

検討会自体の時間は、一事例少なくとも1時間。できれば2時間はかけたいところです。質問によってさらに事例の理解を深めていく時間、検討の時間も確保しますので、発表は60分程度にとどめるのが良いでしょう。発表にあたっては報告内容が整理、吟味され、焦点が絞られていることが大切です。そのためには記録を読み込み、利用者の人生におけるターニングポイントに焦点をあててまとめていくなどの工夫が必要です。

また、発表においては、利用者のストーリをあたかもストーリを読むように語ることができればなおよいでしょう。聴く側もストーリを読むように聴きます。断片的な事実の継ぎ合わせではなく、ストーリとして理解するということです。利用者との関わり合いのなかで印象に残った会話、やりとりがあれば、その場面を逐後録として記録しておき、事例検討会の際、別資料として提示すれば、よりきめの細かい感情の動きが汲み取れますし、臨機応変にロールプレイを取り入れてみれば、態度や表情、雰囲気も含めたよりリアルなやり取りが確認できます。

参加者が20人以上と多い場合は、まず5人程度の少グループに分かれてバズ・セッションを行うと、一人ひとりが発言しやすくなります。最後に各グループの話し合いの内容について全体に向けて発表しますが、その場合、ただ聴くだけではなく、ホワイトボードなどを用いて要点やキーワードをまとめていく、といったファシリテーション・グラフィックの技法(ツリー型、マトリクス型、サークル型、フロー型などの表し方があります)を活用すると、より理解しやすくなるでしょう(堀、2003)。

発表にあたってはビデオなどの動画を用いれば、よりリアルに利用者と他者との関わりを理解することができますが、この場合、必ず利用者に説明したうえで、本人、または家族、後見人の了解を得ておく必要があります。撮影の際、熱心のあまり、利用者の問題行動を誘発したり、本人が不快に感じる場面を意図的に作り出すなどの行為は倫理上問題があります。また、記録したテープは、利用目的が達成した後は速やかに処分します。

B:事例検討会の雰囲気

すでに述べたように、事例検討会を支援者自らについて見つめる機会としてとらえることはとても大切なことですが、一方、自らの直面したくないこと、直面化を避けてきた事柄についても取り上げなければならない場面もあるかもしれません。事例検討会における「傷つき体験」はできるだけ避けなければなりません。そのためには、発表者や参加者が互いを批判したり、裁きあうのではなく、むしろ評価し、共感を示すことが大切です。率直な議論を可能にする暖かい雰囲気をつくりだすことが大切で、そのことを司会者やSVrは配慮します。SVrは、教育が優先なのか支持が優先なのかを、スーパーバイジー(SVを受ける人)の職業的発達段階と人格的成熟度によって判断し、臨機応変に対応します。

7)スーパーバイザーの活用

事例検討会にはSVrが出席することが理想です。SVrは外部の人間のほうがよいでしょう。外部の人間の視点で支援を評価されることは、とかく、馴れ合いや、その施設や機関だけでしか通用しない常識に支配されがちな内部の人間にとって、新たな視点からの発見があるなど良い刺激になります。また、狭い現場主義から脱却するためにも外部のSVrによる助言は貴重です。

また、SVrを特定しないで同僚間で行うピア・スーパービジョンという方法もあります。大切なのは、経験や能力、技法に多少の違いがあっても、相互にそれを認め、利用者の利益のために利用するという視点です。

8)事例検討を行うにあたっての倫理的理解

事例検討は支援の質を高めるために有益な方法であり、それは同時に支援者の成長、トレーニングのためにも有効な方法であるといえます。しかし、支援者には事例検討で話し合われる内容、特に利用者のプライバシー、個人的情報の取扱いに関しては、十分な配慮が必要とされます。事例検討の資料には、人名・地名などの実名は伏せます。イニシャルもできるだけ避け、Aさん、Bさん、といった機械的表記のほうがよいでしょう。年齢、生年月日などの特定可能な情報は、たとえば1960年代生まれ、40代前半、40代後半というように多少ぼかして用いるなどの工夫が必要になります。事例を含んだUSB、CD-ROMなどのデータは、職場・家庭以外ではできるだけ扱わないなどの配慮が必要でしょう。また、録音・録画を行う場合は検討会で実名を挙げての発言は避けるべきでしょう。

研修会や学習会などで資料を外部に持ち出すばあいは、終了後資料を回収する過、口頭のみの説明にするか、あるいは、あらかじめ研修要綱などにとじこむ場合は、その旨、利用者本人か、後見人の了承を得る必要があります。その際は事例検討会の目的、記録等の安全管理方法について口頭、文書で説明し、同意書に署名押印をしていただきます。特に、研究・教育のために事例を用いるなど、事例に触れる対象者が本人から離れる、つまり、臨床現場から離れるにつれて、事例の開示対象者が拡散する可能性があるにつれて、利用者の同意はより、求められてきます。

■ 水中毒

水分を過剰に摂取し、同時に「抗利尿ホルモン」の異常(SIADH)などの理由によって水分の排泄がバランス良く適切に行なわれないと、細胞外液の濃度が低くなり、細胞内外の濃度を一定にしようとして、外から細胞の中へ水が移動します。そして「細胞溢水」といわれる細胞の膨張が起こります。そのため、希釈性の低い「低ナトリウム血症」の状態となり、細胞の活動に異常を生じます。これらは脳内の細胞においても例外ではありませんので、「脳浮腫」の状態となり、脱力感、嘔吐、行動異常、昏睡、発作などの精神症状を示します。これが「水中毒」です。水中毒の状態になった場合、「多飲水(自発的な水分の過剰摂取)」から抜け出すことは困難であり、また、死亡率も高いといわれています(10~50%)。

対応

・まず飲水量の確認を行ないます。定時に1日2~3回体重測定を行ないます。目安としては日内変動が3kg以内とするのは安全といわれています。ただし個人差があります。観察のポイントは飲水の「量」「頻度」「場所」「時間」「方法」「質(何を飲むのか)」「飲み方」などです。

・原因

のどが渇く原因としては急性のものは「服薬による」「下痢」「多尿」「嘔吐」「発汗過多」「やけど」「出血」、慢性なものでは「糖尿病」があります。口内乾燥感としては「シェーグレン症候群」「糖尿病」「放射線障害」「尿毒症」「甲状腺疾患」「鉄欠乏症貧血」「老人性」などがあります。

・対策

①ペットボトルなど飲水量の確認が可能なものを準備し、適量飲む指導を行ないます。

②コップの大きさを変えることで、回数にこだわりを持つ人へは対応します。

③お茶やウーロン茶にすることで、電解質の維持・利尿作用を促進することで対応します。

④熱いお茶に変えることで、一気飲みができないようにします(やけどの危険もありますので慎重を要します)。

⑤日課内容を変更してみる(作業班の変更、個別対応を増やすなど)。

⑥具体的なストレス要因から開放する。

⑦他の行動レパートリーへ誘導します(気をそらす、興味をそらす)。

⑧本人の要求や興味に沿った、コミュニケーションが増大するような対応をします。

⑨制止

言葉による制止(肯定的表現が望ましい「この時間にのもうね」「このペットボトルなら全部飲んでいいよ」など)

体を使っての制止(命を守るための緊急措置)

行動範囲の制限 (緊急措置)

⑩医療機関との連携

意識混濁、発作、嘔吐のレベルの場合は入院を要します。精神科の医師の支持のもと鍵を使用した「拘束」を行なわなけれ ばならないこともあります。

ふじの温泉病院の岩淵医師は「多飲水・水中毒」におくわしいようです。

*本文は津久井郡知的障害者更生施設 多飲水・水中毒研究会「知的障害者更生施設における多飲水および水中毒」を参考にしました。お問い合わせは藤野さつき学園施設長 小山創さんまで。tel:0426-89-2873、fax:0426-89-30

8

■ ダウン症者の青年期急激退行

ダウン症者が青年期(思春期)から成人期にかけて「生活適応水準に急激な退行を示す」減少があります。これを「青年期急激退行」といいます。菅野、橋本、横田らによると発症年齢は20歳前後、主な症状としては次のものがあげられます。

①動作・行動面での緩慢さ、②表情の乏しさ、③会話の減少、④パーキンソン病様の姿勢異常(前屈みの姿勢、小刻みな歩行)⑤対人面での過剰な緊張、ないしは人をまったく意識しないことによる対人関係の問題、⑥情緒・性格面での興味喪失、⑦がんこ・固執傾向、⑧興奮、⑨睡眠障害、⑩食欲・体重の減少、⑪失禁、⑫儀式的な強迫症状 等(以上:菅野・池田1998を参考にしました)。特徴として、CTスキャンなどの医学的検査で特定の所見は確認されません。

発症のきっかけとしては①職場や作業所での対人関係のつまずき、②仕事がきついなどのストレス過多、③彼等の青年期に起こる兄弟姉妹の結婚や就職、進学にともなう別離や両親や親類が病気になるなど周囲が慌しくなるなどの環境の変化にともなうもの、④幼い頃からの、日常的な「頑張りすぎ」や「頑張らせすぎ」も指摘されています。(菅野による面接調査)

菅野(2000)は急激退行を起こしたダウン症者の援助の5原則として次の5つをあげています。

① 本人の意思を無視して強要したり、制止したりしない。

② 発達水準からみると幼くても、実際の年齢に応じたプライドを配慮して接する。

③ 作業や課題に際し、厳しい処遇や指導を改め、能力に応じた目標を立てて対応する。

④ 余暇の時間を生活に位置づけ、本人の好きな活動に積極的にかかわらせる。

⑤ 一緒に活動する時間、見守る時間を通して、精神的な安定を図る。

次にダウン症者のアルツハイマー病の併発について述べます。

ダウン症者にアルツハイマー病が高率にみられることは以前から指摘されています。平均出現年齢は54歳です。また、進行がはやいことも特徴とされています。アルツハイマーが疑われたら次の点に配慮してください。

① 専門機関を受診して診断をはっきりさせる。

② 視力や聴力の低下など認知症などの精神症状を悪化させている可能性もありますので、身体的な健康診断も必要です。

③ 精神的な同様や不安は認知症によくありません。言葉遣いなどに注意し、命令口調や叱責などをせず、不安にならないようにします。

④ 環境の急激な変化は避け、転居、通所施設の変更などは可能な限り避けましょう。また、精神活動が少ない引きこもった状態もよくありません。本人のできる水準に合わせて、負担のかからない範囲で体を動かすようにします。なじみの人との安定した人間関係を確立しておくことも重要です。

⑥ 家族が余裕をもてるように、家族のリフレッシュも重要です。時には、本人をショートステイなどにお願いして旅行を楽しむこともよいことです。(参考:菅野・池田編著、横田著:1998)

参考文献:菅野敦、池田由紀江編著「ダウン症者の豊かな生活~成人期の理解と支援のために~」福村出版,1998.

長畑正道、小林重雄他編著「行動障害の理解と援助」コレール社、2000.

■ 性的問題のある知的障害のある方への支援

主に男性から女性への性的犯罪(強姦、いたずら、下着泥棒、のぞき、痴漢など)をなくすために加害者に対する教育的取り組みが平成18年から日本の矯正施設でも実施されるようになりました。知的な障害のある方が加害者にならないための教育的プログラムも必要だと思わされる現実があります。そこで今回は矯正施設でのプログラム、アメリカでの取り組みを参考に性犯罪を防ぐための処遇プログラムについて考えてみようと思います。

1、プログラムの理論的背景

1) 認知行動療法

問題行動の症状の発言や維持に起因する自らの認知の誤りや歪みに気付かせ、これを変化させることによ って、問題行動を変容・改善させようとする方法。

2) リラプス・プリベンション技法(再発防止)

認知行動療法の一部、問題行動につながった要因を幅広く検討するとともに、問題行動に至った過程を詳し く分析し、早期に効果的に介入することによって、問題の再発を未然に防ぐためのスキルを身につけさせる。

3) エンパワメント・アプローチ

セルフヘルプグループを用いて、認知の再構成、生活技術の学習、情緒的サポート、情報の提供、社会化、自己信頼と自尊心の獲得を目標とする。

4) 心のケア(精神分析的アプローチ)

性的嗜好や歪みの背後にある欲求やトラウマを意識化する。たとえば、ストーカー行為の背景にある”見捨てられ”不安”。小児性愛やフェティシズムの背景にある”女性恐怖”など。

2、 プログラムの例

1) 性犯罪について考える

2) 良い性行動と悪い性行動とは

3) マスターベーションとファンタジー

4)私のヒストリー(私に起こったこと)

5) 性的な衝動をコントロールする方法

6) きっかけと きっかけを避ける計画(危険ゾーンとは)

7) 悪い行動サイクルを良い行動サイクルへ

8) 被害者への共感

9) 刑務所に行かないでくらすための私のルール

10) 再発防止計画

11) サポーターとの分かち合い

3、留意点

1) 1回の学びは60~90分、複数の場合はグループワーク

2) 毎回ワークシートを記入する

3) 日常的にルールを守れているかなど振り返りを行う(メンテナンス)

4) 孤立させない

5) 計画は実行可能なものをたてる。許容範囲を決める。支援者の価値観に固執しない

6) 外発的コントロールから自発的コントロールへ移行できるように

参考文献

①T.カーン「性問題行動のある知的障害者のための16ステップ~フットプリント~心理教育ワークブック」明 石書店.

②T.カーン他「回復への道のり(パスウェイ)」「回復への道のり(ロードマップ)」誠信書房.

■ 行動障がいのアセスメント

行動障がい自体を叱ったり注意をしたり、罰を与えたりしても一時的に利用者は恐怖や不快を避けようとして行動がなくなるかもしれませんが、根本的な解決にはつながりません。むしろ援助者に対する憎しみや嫌悪感は募りどこかで自分や他者への攻撃として発散します。

行動障がいの背景にある利用者の要求をどうアセスメントするか(機能的アセスメント)が対処の出発点になります。

1、アセスメントの視点の例は以下になります。

1)行動障がいの状態

形態、頻度、持続時間、強さ

6W1Hの視点から分析します。(when、where、who、whom、what、why、how)

2)関連している出来事(セッティング・イベント)

(1)器質的要因:身体障害、自閉症、統合失調症、うつ、薬物の影響などの有無

(2)身体的要因:疲労、不眠、空腹、性欲の亢進、歯痛などの痛み、皮膚疾患などの有無

(3)環境的要因:室内の環境(空調、温度、湿度、明るさ、物の配置など)、関わる人は誰か、周囲には誰がいるか、音、わか りやすい表示の有無など

(4)制止、禁止、拒否されている欲求はあるか、それは何か

(5)望まないのに強要されていることはあるか、それは何か

3)コミュニケーション・スキル

受動的コミュニケーション・スキル

(1)言葉で要求、指示に従うことができるか

(2)サイン、ジェスチャーによる要求、指示に反応するか

(3)モデルを提示したら模倣できるか

(4)絵、イラスト、写真を用いれば要求、指示を理解できるか

能動的コミュニケーション・スキル

(1)言葉で意思表示ができるか

(2)要求、指示にイエス・ノーを示せるか

(3)絵、イラスト、写真を用いて意思表示ができるか

(4)指さし、クレーンで要求できるか

4)表情がよい、落ち着いているときはどんなときか

5)その行動が生起したとき、得られるものや活動、あるいは逃避できることは何か

6)その行動はどうすると止むか

7)その行動が始まったのはいつからか

8)行動障がい対策として実施したプログラムはあるか、その結果はどうだったか

2、4つの行動障がいの機能

1)感覚要因:自ら産出する感覚的な刺激を求めて行う

2)注目要求:注目してもらいたい。その背景にある愛情希求

3)逃避要求:逃げたい、避けたいものがある

4)好みのものや活動の要求:伝え方がわからない

以上の視点などから分析するには、日ごろからの丁寧な観察と記録がなされているかどうかにかかっています。

参考:日本知的障害者福祉協会「行動障害の基礎知識」日本知的障害者福祉協会,2007.

■ 構造化のアイディア(TEACCHプログラム)

1、 場面の物理的構造化

住宅の内部や学校の教室内を、家具、ついたて、カーペットなどを用いて、その配置に工夫を凝らして、子どもが各場所や場面の意味を視覚的に理解しやすくすること。つい立て、両面だな、その他種々の大小の家具を用いて仕切り、囲い、区画作りを明瞭にして、過激な視覚刺激を遮断しながら、それぞれの場所と活動が1対1の対応をするようにし、一つの場所を多目的に用いないようにすると彼らはそれぞれの場所や場面で何をすればよいかが視覚的に理解しやすくなる。

2、 ワーク・エリアとプレイ・エリア

学習や作業の課題に取り組むための場所(ワーク・エリア)と、遊びや休息のための場所(プレイ・エリア)などを区別して設ける。

3、スケジュール

1日のスケジュール(時間割)を作成し、必ず前もって予告する。たとえば、学習課題に取り組むことが期待されているスケジュール・カードを手にすれば、ワークエリアの自分の机のところに行けばよい。そこの机上に、同じ絵や文字のカードを目につきやすいところに貼付しておいて、持っているカードとマッチングできるようにしておくと、期待されている場所で課題や活動に安心してとりかかることができる。

4、 トランジション・エリア

一つの環境(学習や課題)から別の場面(別の作業や場面)に移行する際に、顕著な困難や混乱を示す子どもに対して用いられるアイディアで、一つの課題や活動が終了するたびにやって来て、次のスケジュールを確認する場所である。

5、コミュニケーション・サンプル

子どもが、どんなやりかたで、どんな内容のことをこちらに訴えようとしているのか、また、こちらから彼らに何かを伝えようとした場合、どのような内容のことを、どのように工夫するとその意図や意味を正確に伝えることができるのか、あるいは、どのように工夫しなければ、こちらの意思や気持ちを正しく伝えることができないのかについて、確認した限りの例を記録するものである。

6、ワークシステム

目的は、子どもが教師の指示や監督がなくても、安心して一人で課題学習や作業に取り組めるようにすることである。

① どんな活動(学習や課題)をするのか

② どのくらいの時間、あるいは量の作業や活動をするのか

③ その課題や活動はいつ終わるのか

④ 終わった後は何をするのか、何をしてもよいのか

7、タスク・オーガナイゼイション

たとえば、ボールペンの組み立て方、商品箱の折り方、洗濯物のたたみ方、機会部品の組み合わせ方などを、写真、絵、文字を用いて、子どもが理解できるように解説することである。いわば、自閉症の人のための説明書、事典のたぐいのものを作ることである。

* 誤解しないでほしいこと

構造化は自閉症の方たちが分かりやすい安心できる環境をつくるためのもので援助者が彼らを操作しやすくしたり楽をするためのものではありません。

(佐々木正美「自閉症児のためのTEACCHハンドブック」学習研修社,2008.)

構造化の実際(構造化の実際(写真))

■ こどものトラウマを理解する

トラウマとは、さまざまなショッキングな体験に遭遇することによってできた心の傷であり、その傷が時間の経過によって癒されることなく、その人の心理状態や精神の働きに著しい障害を引き起こしているものをいう。

(西澤:1997)

「瞬間冷凍された体験」(同上)

心的外傷後ストレス障害

PTSD(Posttraumatic Stress Disorder)

A:その人は、以下の2つがともに認められる心的外傷的な出来事に暴露されたことがある。

(1)実際にまたは危うく死ぬまたは重傷を負うような出来事を、1度または数度。あるいは自分または他人の身体の保全に迫る危険を、その人が体験し、目撃し、または直面した。

(2)その人の反応は強い恐怖、無力感または戦慄に関するものである。

注:子どもの場合はむしろ、まとまりのないまたは興奮した行動によって表現されることがある。

B、心的外傷的な出来事が、以下の1つ(またはそれ以上)の形で再体験され続けている。

(1)出来事の反復的、侵入的な苦痛を伴う想起で、それは心像、思考、または知覚を含む。

注:小さい子どもの場合、心的外傷の主題または側面を表現する遊びを繰り返すことがある。

(2)出来事についての反復的で苦痛な夢

注:子どもの場合は、はっきりとした内容のない恐ろしい夢であることがる。

(3)心的外傷的な出来事が再び起こっているように行動したり、感じたりする(その体験を再体験する感覚、錯覚、幻覚、および解離性フラッシュバックのエピソードを含む。また、覚醒時または中毒時に起こるものを含む)。

注:小さい子どもの場合、心的外傷特異的なことの再演が行われることがある。

(4)心的外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけに暴露された場合に生じる強い心理的苦痛。

(5)心的外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけに暴露された場合の生理学的反応。

C:以下の3つ(またはそれ以上)によって示される(心的外傷前は存在していなかった)心的外傷と関連した刺激の持続的回避と、全般的反応性の麻痺。

(1)心的外傷と関連した思考、感情、または会話を回避しようとする努力。

(2)心的外傷を想起させる活動、場所、または人物を避けようとする努力。

(3)心的外傷の重要な側面の想起不能。

(4)重要な活動への関心または参加の著しい減退。

(5)他の人から孤立している、または疎遠になっているという感覚。

(6)感情の範囲の縮小(例:仕事、結婚、子ども、または正常な寿命を期待しない)

(7)未来が短縮した感覚(例:仕事、結婚、子ども、または正常な寿命を期待しない)

D、(心的外傷以前には存在していなかった)持続的な覚醒亢進症状で、以下の2つ(またはそれ以上)によって示される。

(1)入眠、または睡眠維持の困難

(2)いらだたしさまたは怒りの爆発

(3)集中困難

(4)過度の警戒心

(5)過剰な驚愕反応

E、障害(基準B,C、およびDの症状)の持続期間が1カ月以上。

以上、DSM-V-TR「精神疾患の診断・統計マニュアル」

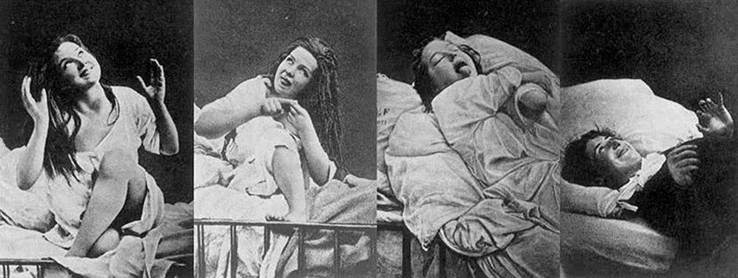

トラウマの歴史

・ヒステリーの病因としてのトラウマ

・性的虐待か抑圧か

・戦争とトラウマ

・レイプ・トラウマ

・子どもの虐待とトラウマ

・阪神・淡路大震災、東日本大震災など災害とトラウマ

1、トラウマの内在化

成人:周辺部に位置するトラウマ

子ども:中心部にⅠするトラウマ

2、基本的不信感

「この大人もいつか自分を傷つけるはずだ」

3、感情コントロールの障害

「感情爆発」と「感情の押さえ込み」

4、対象の内在化の失敗

“内的ワーキングモデル”の獲得の失敗

5、虐待的人間関係の再現とトラウマの再現性

6、解離現象から解離性障害へ

トラウマを癒す

1、話すことによる癒し

「こうやって話しているうちに、自分の心の中にできかけていた何かかたまりみたいなものが、ゆっくりほどけていくような気がする」(p155)

過去の歴史の一部に再統合する。

* 参考までに:EMDR、インナーチャイルド

2、非虐待的環境の確立

「他者は自分に苦痛を与える存在」

↓

「ここでは自分は痛い目にあわされることはない。ここは安心できる場所なんだ」

もし、子どもが暴れたら・・・

心理的抱きかかえにより感情の整理をうながす言葉かけを行います(叱責、説教はしない)。

たとえば

「よーし、よしよし」

「大丈夫、大丈夫」

「こわくない、こわくない」

「落ち着く、落ち着く」

「すぐなおる、すぐなおる」

「つらかったな、つらかったな」

「ごめんな、ごめんな」

* 単純な言葉のくりかえし

・ 利用者の 未分化な感情(挑発・転移)を受け止める

「すごく腹をたててるんだね」「かなしいんだね」

・感情の整理(言語的照らし返し)

「~したかったんだね」「~がいやだったんだね」

・身体的、心理的抱きかかえ(holding)

「それはつらかったね」「気がつかなくてごめんね」

3、非虐待的な対人関係の学習

たとえば、パニック、自傷、暴力、他傷等の問題行動をどうとらえるか

「困ったもんだ」

「悪いことだとわからせるためには罰をあたえなければ」

↓

「課題行動は立ち直り、治療への第一歩

パターン化した人間関係を崩して、今まで結べなかった

人間関係を結ぶチャンス」(藤野)

song for you(EXILE) しみるいい歌です

(B♭)

Cry?泣いているの?

そのわけなら聞かないけど

それでも

Try いつか必ず

笑いながら話せるような 時が来る

何もかも嫌になる そんな日もあるけれど

きっと すべては その未来へと続く 物語さ

きみはひとりじゃないよ

僕らがここにいるよ

いつもむねのなかでずっと 見つめ続けてるから

何もできないけれど この歌を届けよう

We sing this song for you tonight.

Stars 目には見えない その奇蹟が

陽の光を 連れてくる

どんな辛いことにも みんな理由があるよ

ひとつひとつが かけがえのない

きみの 物語さ

今どこにいるのかも わからないほどきみは

迷い 傷ついている

だから 素直になれないかな?

泣けるだけ泣いたなら せめて今日はおやすみ

We sing this song for you tonight.

わすれないで 誰も代われない 物語さ

そっと 瞳を閉じて いますぐここにおいで

きみの夢のなかで 閉ざされた胸 目覚めるまで

歌い続けているよ

だから今日はおやすみ

We sing this song for you tonight.

きみはひとりじゃないよ

僕らがここにいるよ

いつもむねのなかでずっと 見つめ続けてるから

何もできないけれど この歌を届けよう

We sing this song for you tonight.

We sing this song for you tonight.

参考:

西澤哲「子どものトラウマ」講談社現代新書,1997.

西澤哲「トラウマの臨床心理学」金剛出版,1999.

米精神医学学会「DSM-V-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル」医学書院,2000.

■ ダンスビック(ダンス療育)

・対応:感覚刺激に対する過反応や低反応を調整することから始め、さらにさまざまな活動をうまく遂行できるよう姿勢反応、

身体知覚、運動企画能力の発達へと感覚統合の過程を援助する。

*脳の求めている刺激を与える。脳と身体、情動は密接な関係にある。どこからアプローチするか?

一番アプローチしやすいのは身体。

(3)感覚統合のポイント

・前庭感覚を整える

前庭感覚は、すべての感覚の基盤で、自分の身体と地表の位置関係を把握する感覚。重力の安心感とは自分の身体はしっかりと地表についていて、安定しているという信頼感。それを基盤にして周囲の環境に適応する。

*胎児のとき羊水の中で体験していた「揺れ」の前庭刺激は出生後も子供の情緒の安定に影響する。

目標項目:動きとバランス、筋緊張、両脇協応、行為機能、感情の安定。

*ある程度難しいステップに変えていくことで前頭前野を活性化させる。

・固有感覚を整える

自分の身体の動きや身体の位置を感じる感覚。

目標項目:身体の認識、運動制御、動作の力加減、姿勢の安定、行為機能、感情の安定。

(4)リズムトレーニング

一定のリズムを取り続けるとセロトニン神経を活性化させることができる。

・5分以上30分未満を目安とする。

・リズムに意識を集中する。

・継続して行う。

・スモールステップで難易度(複雑さ)を上げていく。

・身体の複数の部分を使っていく。

・楽しく行う

(5)ストレッチ

・動的ストレッチ(ダイナミックスストレッチ)

目的:パフォーマンスの向上、怪我の予防

・静的ストレッチ(スタテックスストレッチ)

目的:柔軟性の向上、リラクゼーション

・パートナーストレッチ

目的:体性感覚の向上、脱力

* ヨガがASDの方に有効との研究結果もあります

(6)筋肉トレーニング(筋トレ)

・腹横筋、腹斜筋、背筋群、腹筋+背筋、肩甲筋~腕立て伏せ、ハムストリング、上腕三頭筋

*決して無理はしないこと。

4)セッション・プログラム

① ストレッチ

② アイソレーション

③ 筋トレ(腹筋、腕立て伏せ、スクワットなど)

④ ウォーキング、ランニング

休憩(水分補給)

⑤ ステップ(ダウン&アップ/サイドステップ/ボックス/ランニングマン/ポップコーンetc)

休憩 (水分補給)

⑥ 振り付け(ステップを中心としたコンビネーション)

⑦ クールダウン

5)実施するにあたっての留意点

1)上履きはシューズを使用する

2)動きやすい服装

3)ストレッチを十分に行う(決して無理はしないこと、サポートする場合は絶対に強い力を加えないこと)

4)水分は十分に補給する。特に夏季。

5)異性に対する必要以外のタッチは控える。握手、手をつなぐ、サポートとして背中に触れるなどはOK(必ず声掛け をする)。

<参考>

・プレミア・ケア・スクール ダンス療育指導士養成講座テキスト(2018).

・『作業療法学全書 第6巻 発達障害』協同医学出版.

・有田秀穂(2003)『セロトニン欠乏脳~キレる脳・鬱の脳をきたえ直す~』NHK出版.

・夏まゆみ(2013)『ダンスのための準備運動~ケガをしない身体づくり/ケガをさせない指導法~』キッズネット.