■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅧ 最終回 (2025.12.27) 8:ゴスペルを歌う(演奏する)ものも聴く者もともに波のうねりの中に身を置いている。

さて、短大を定年退官し茅ケ崎に返ってきたボブさんですが、例のサムソン忍君が待ってましたとばかりに私を小田原や茅ケ崎のライブハウスに誘ってはそこのマイクフリーで一緒に歌わせようとこころみましたが、どうもボブさん的には誰だか知らない人たちの前で歌うのには気が乗らず断り続けておりました。忍君ごめん!

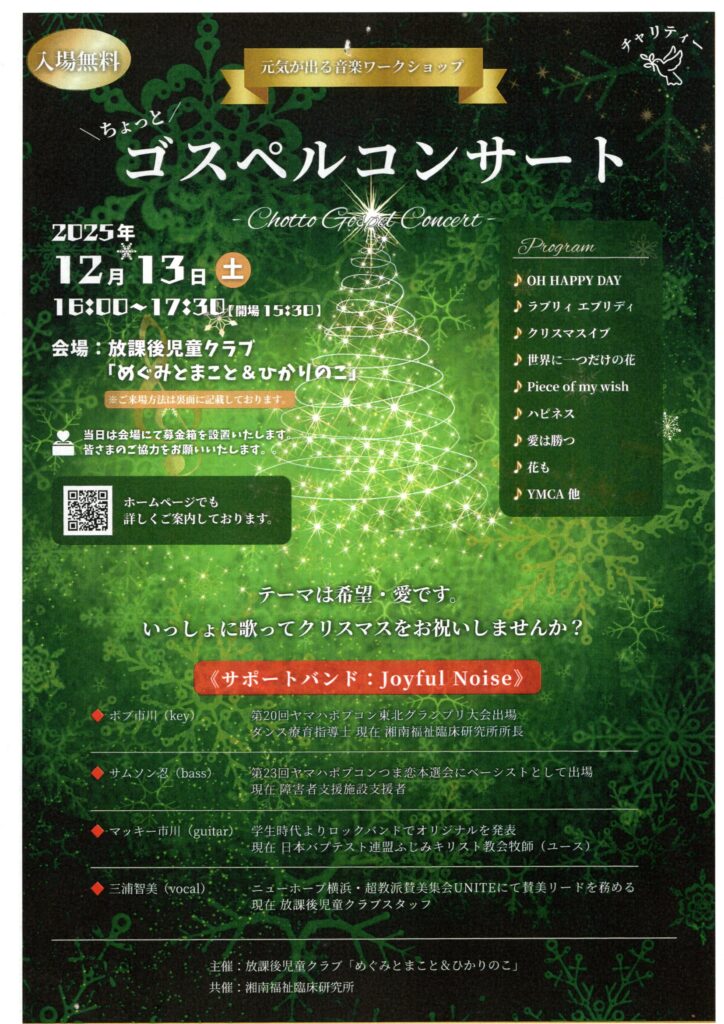

そんなとき教会のゴスペルリーダー(20周年を迎えられたそうです)の方からお声掛けいただき再びゴスペルを歌うことになりました。と同時に「Joyful Noise」を復活することになったのです。

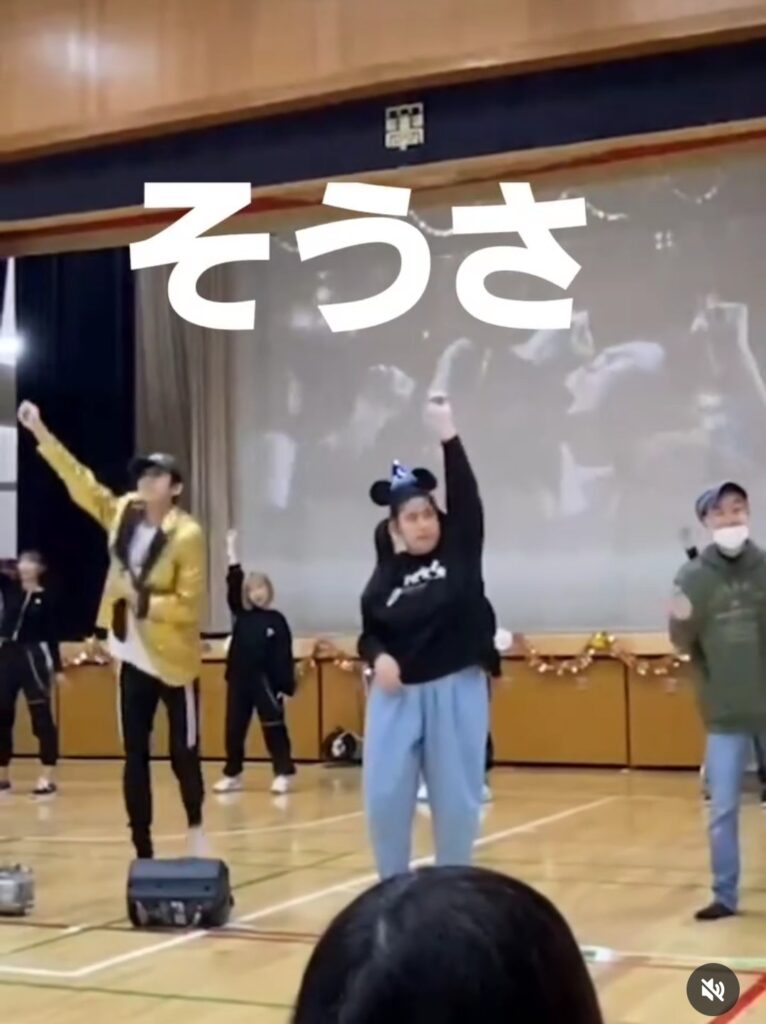

厚木の教会で一緒だった嘉山さんが運営する児童クラブが運営上の危機を抱えられていることを知り、何か力になれないものかとチャリティ・コンサートを企画したのです。これを私は「ブルースブラザーズ作戦」と勝手に呼んでいます。メンバーはサムソン忍君、それに教会のユース牧師のマッキー市川さん、そして紅一点、超教派賛美集会UNITEで賛美リードを務めるTOMOMIさんが参加してくれることになりました(この動画のボーカルがTOMOMIさんです)。半年にも満たない練習で全員が集まったのは当日のリハーサルという状況でしたが全部で10曲歌いました(1曲は体操)。とても盛り上がって演奏者も来てくださった方もともに楽しい時間をすごせたのかなと思っています。雨の降る寒い日でしたが予想をはるかに超えて50名近くの方が来てくださり、目標額もほぼ達成することができました。感謝です。改めてありがとうございました。「Joyful Noise」というバンド名については正直悩みましたが、主が道を開いてくださったと信じてあえてこの名前にしました。主の御心であるなら、これからも活動を続けていきたいと願っています。

マッキー市川牧師が礼拝のメッセージで語っていましたがイエスによる救いは「福音」と言います。「音」なんですね。音は理屈を超えて伝わります。ボブさんは主の霊、スピリットやパワー、癒しは波のようなものではないかと思っています。音も音波というように周波数、波を持っています。これがそこにいる人たちに伝わっていく。そして波の大きいところ同士が重なると波はさらに大きくなります。ゴスペルを歌う(演奏する)ものも聴く者もともに波のうねりの中に身を置いている。そんな気がするのです(霊はギリシャ語ではプシケー「息」ですよね。波と息、なんとなく似てませんか)。さらにこの波はその場にとどまらずに世界中どこにでも届いていくような気がします。

いよいよ最終回になりました。これまでお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの上に主の豊かな祝福がありますように。良いお年をお迎えください。「ハレルヤ!」 「アーメン!」 「サンキュージーザス!」

ゴスペルを2倍楽しむ方法

■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅦ (2025.12.27) 7:ダンスとの出会い~喜びや感謝、ときには苦しい悲しいといううめきや叫びは身体に現れるもの~

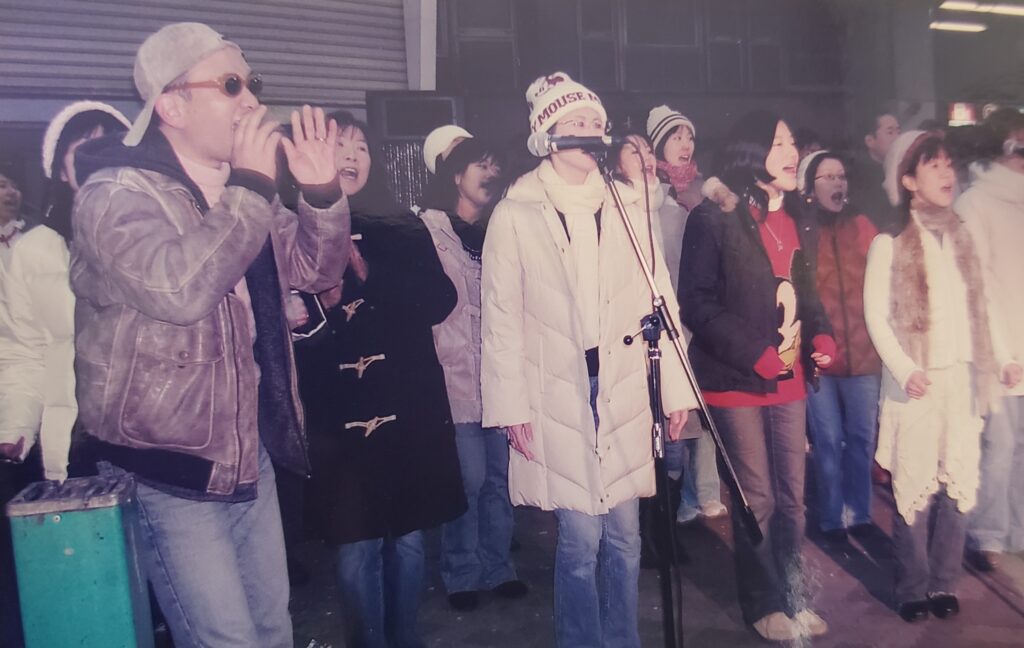

2011年10月(東日本大震災の年)からボブさんは福島県会津若松市にある短期大学(会津大学短期大学部)に単身赴任で身を置くことになりました。まずはゼミの学生を中心にゴスペルクワイア―を結成しました。多いときで20人くらいの学生が活動を共にしてくれました。途中2年ほどコロナの影響でライブができない年もありましたがボブさんが退官するまでに10周年を迎えました。演奏したゴスペルは「Oh Happy Day」「Joyful Joyful」「Again I Say Rejoice」。当初はゴスペル中心に演奏したかったのですが、まず学生が知らない、お客さんも知らない、知ってる曲が歌いたい、聴きたいということもあり徐々にゴスペル以外の曲が中心になりました。でもそれはそれでよかったと思います。歌う曲の条件としては希望、愛をうたった曲でマイナーではなくメジャーな曲(哀しいマイナーコード中心でなく明るいメジャーコード中心のもの・・・いわゆるC調なもの)。歌っている方も聴いている方もたのしくなるもの。いつしかラストに必ず歌う曲が決まってきました。KINKI KIDSの「フラワー」 です。メンバーもお客さんも利用者さんもひまわりをもってそれを振りながら歌います。ある施設でそれを最初に演奏した時は何故か涙が止まらなくなりました。利用者さんと心が一致した、いっしょになったと感じられたからです。それからずっと歌い続けています。

短大でボランティア・フェスタというイベントを始めてそこで歌って第1回のとき、聴覚障害のある方が何人か来てくださいましたが彼らの感想は「ちょっとつまらなかったかな、何を歌っているのかわからないから」というものでした。ボブさんは大いに反省しました。それからはパワーポイントで歌詞を映すことと、もう一つ、ダンスを入れることを始めました。あるあるですがメンバーがノリのいい曲を歌っていても体が全然動いていない。合唱になっちゃってるんです。聴覚障害のある方が見たら面白くもなんともない、確かにそうだなと思いました。だから表情は笑顔で、そして振り付けをつけること。そのときMISIAのDVDをみて「これだ!!」。MISIAのステージでは必ず3~5人のダンサー(ヒップホップ系)が踊っていてMISIA自身もときどきシンクロさせるのです。MISIAすごい!!!それから大ファンになりました(MISIA自身がゴスペルにインスパイアされています。「THE GLORY DAY」とか)。MISIAのコンサートではダンスのパフォーマンスがあります。早速まねをしてメンバーからダンスチームを結成し8小節から16小節くらいの短い尺でダンスを披露することになりました。そこで真面目なボブさん「指導するからにはちゃんと学ばなければ」そう思いたち早速、大宮の駅の近くにあるダンススタジオに月1回新幹線で通い始めました。レッスンには50人くらいの生徒が来ていましたがほとんどがJKかJC・・・完全にアウェイでした。90分のレッスンはきつかったですね。それが原因じゃないかと思いますが逆流性食道炎になっちゃいました。そんなときyoutubeを観ていてPK:韓国かなんかのダンスチームだったかと思いますがワーシップダンスというのがあることを知りました。なるほど古来からダンスは神への捧げもの祈りだった・・・。聖書にもダビデ王が神の箱をエルサレムに運んだ時、歓喜のあまり「主の御前でダビデは力の限り踊った」と記されています(サムエル記下6:14)。喜びや感謝、ときには苦しい悲しいといううめきや叫びは身体に現れるものではないでしょうか。その身体性ってすごく大事ではないか。ボブさんはヒップホップが中心ですが、より身体表現が可能になるのはやはりクラシックバレエや創作ダンス、コンテンポラリーダンスなのかなと思います。「グレイテスト・ショーマン」という映画をご存じですか?この映画の中で歌われる「This is Me」のシーンを見たときは鳥肌が立ちましたね。さらにyoutubeで登美丘高校のダンス部のパフォーマンスを見てボブさんは泣きましたね!早速学生の有志でダンスチームを結成し動画を撮りました。よかったら観てみてください。ちなみに動画を編集してくださったIさんご夫妻(会津若松市在住)ですがお二人とも障がいを抱えておられますがものすごく良い人たちで素晴らしいご夫婦で音響やITに詳しい賜物をお持ちでボブさんは今でも頼りにさせていただいています。それからもう一方忘れてはいけない方がマッキー吉川こと吉川まさよしさんです。彼は障がい者就労支援施設で働いていますが、もう7,8年来のお付き合いになります。ある方から歌の上手な利用者さんがいるということで紹介していただきました。会ってみるととてもきれいなハイトーンで歌詞は間違えない。そして何よりお人柄、いつもにこにこして約束には絶対遅れません。いつも30分くらい前から待っていてくれます。会津をはなれるとき「マッキー吉川とイッチ―市川解散コンサート」しましたが、実はいまだにちゃっかり会津で二人でうたってます。

障がい者支援施設でのライブ

マッキー吉川こと吉川まさよしさん

■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅥ(2025.12.26) :6,ゴスペルとは、そこにいるすべての人がともに分かち合うもの

教会を活動拠点にした音楽活動から離れたボブさんですが、当時身を置いていた障がい者支援施設やサムソン忍君の施設のフェスにAMYのメンバーにその都度何人かメンバーを加えたバンドで演奏活動を続けました。障がいのある方たちとの音楽を通してのかかわりはここからスタートしました。このときの主に知的障がいのある方たちとのかかわりが本当に楽しかった。素直に音楽にのって反応してくれる彼らに大いに励まされまさにそれぞれがバイブス(振動、波長)を感じ合う素晴らしい時間でした。

やがてボブさんは教育の現場に身を置くことになります。それは虐待をなくすための「水際作戦」です。これから社会に出ようという若者に「虐待とは何か」「虐待を見かけたらどうしたらよいか」を教えることが大切と考えたからです。茅ヶ崎の医療・福祉系の専門学校から私の教員生活はスタートしました。そこでクリスマスには学生と聖歌隊をつくって法人の経営する病院や施設を訪問するキャロリングをはじめました。昼休みの短い時間でしたが学生が10人から多い時には20人くらい集まって練習しました。イブのキャロリングでは「きよしこの夜」をアカペラで四部合唱しましたが、ある高齢者病院では女性が手を合わせて涙を流しておられました。それから再びボブさんはゴスペルの世界に招き寄せられまして、学生に指導するならちゃんとゴスペルを学ぼう!そう決心し、ヤマハのゴスペル教室に通い始めました。当時は映画「天使にラブソングを」がヒットするなどゴスペルがブームになっていました。教室も老若男女の生徒で賑わっていました。そこで出会ったのが都甲和香先生です。素敵な先生でした。笑顔以外の顔を見たことがない、いつも最高の笑顔の先生からは「楽しくなければゴスペルじゃない」ということを学ばせていただきました。発表会は100人を超えるマスクワイア―で、新橋の国際フォーラムに立った時は1000人近くがステージに上がっていたのではないでしょうか。ボブさんはありがたいことに3曲ほどソロを受け持たせていただきました(「愛の賛歌」「Lean on Me」「Joyful Joyful 」)。でも・・・言ってみれば形だけのゴスペル、ほとんどのメンバーは信仰をもっていませんし、歌を捧げる対象もいません。そんな違和感はずっと感じていました。それでもゴスペル教室は、ボブさんが会津に行くまで通いました。ここではカーク・フランクリンの曲を歌うことが多く、彼のゴスペル曲にはかなりインスパイアされました。「アーバン・コンテンポラリー・ゴスペル」というジャンルに入るらしいのですがブラック!というよりも洗練された情感あふれた曲想の曲が多く、歌詞も単純ではありますが単におめでたい!というものとは違っていて魅かれましたね。とくに「Always」「My life,My love,My all」「My life is in your Hands」はいいですねえ。歌うことは祈ること、メッセージそのもの、そして音楽を通して会衆と共に祈り感謝を捧げるもの。ゴスペルとは聴かせる、聴くものではなくそこにいるすべての人がともに分かち合うものというポリシーはその時からボブさんのゴスペル観として定着してきたと思います。 それはゴスペルに限らず演奏、ダンスにおいても共通すると思います。だから「インクルーシブ・ミュージック」「インクルーシブ・ダンス」なのです。このころボブさんがつくったゴスペルがあります。「祈り」」という曲です。私のリスペクトするイタリアの聖人、聖フランチェスコの祈りにインスパイアされて作った曲です。最後にお薦めの映画があります。「ブルース・ブラザース」と「リスペクト」です。「ブルース・ブラザース」は文句なく楽しめるエンターテイメント映画でゴスペル・R&Bの大御所レイ・チャールズやアレサ・フランクリンも出ています。かなり盛った演出ですがジェームズ・ブラウン牧師の黒人教会での礼拝のシーンは圧巻です。「リスペクト」はアレサ・フランクリンの半生を描いたもので牧師の娘として育った彼女の根っこには生涯信仰が宿っていて「クイーン オブ ソウル」と呼ばれて傲慢になっていた彼女があるとき自分の原点はゴスペルであり、神にささげるものが音楽、と改めて気づきます。彼女が周囲の反対を押し切って作ったアルバム「ゴスペル」なかでも「アメージング・グレイス」は泣けます。

■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅤ(2025.12.25) :5,事件

神奈川の障がい者支援施設で働くことになって、最初に厚木に引っ越しました。教会は厚木にある教会にお世話になることになりました。そこで現在横須賀の「めぐみとまこと&ひかりのこ」代表理事の嘉山さんと出会うことになります。青年会のリーダー嘉山さんはとても純粋な信仰を持っていて音楽にも詳しく中高生がたくさん所属していたのでバンドを作って賛美をしようということで意気投合しそれで「Joyful noise」の活動が始まりました。「それはあなたへ」というオリジナルも生まれましたし、英語のキッズプレイズを嘉山さんが和訳して歌ったり、だんだん教会内でも用いられるようになり、教会内の礼拝で演奏したり、同じ教団のキャンプなどに招かれて演奏したりしていました。そのなかであの事件が起こりました。M君という青年がいて彼はなかなか心を開かない表情の乏しい青年でした。礼拝に出たこともありませんでした。でも音楽が好きで土曜日のJoyful noiseの練習には毎回顔を出していました。当時独身だったボブさんは練習が終わると彼を家に連れてきて一緒に夕食を食べ泊めて翌朝礼拝につれていっていました。そんななか、ある日の礼拝で決心をして前に歩み出たこともあり、「今度洗礼を受けたいと思います」とまで言っていました。ある日「カズさん詩を書いてきたので曲をつけてください」と言ってきました。「今日まで罪の中を歩んできましたがこれからは生まれ変わります」といったような希望にあふれた歌詞だったと思います。礼拝の中で彼に歌ってもらったこともあります。そんな中で牧師の娘さんを殺めるというあの事件がおこってしまったのです。犯行には私の家が使われました。牧師のT先生の悲しみははかり知ることはできません。今考えても尋常ではいられなかったと思いますが先生は通常通り礼拝や祈祷会を行いました。しかし、そこでのメッセージはマラキ書を引いて「これまでの教会のあり方がまちがっていた」「誠の礼拝を捧げないものを私は排除する」といった激しい内容のものでした。それで離れていってしまった信者さんも複数いました。私は神が私(たち)を裁かれたのか、と思いました。みこころではないバンド活動を神が潰されたのかとさえ思いました。その後裁判に証人として出廷した際、最後に裁判長が私にこう言ったのです。「良かれと思ってしたことが今回のような事態を招くこともあるのです」。私がしてきたことがまちがっていたのか・・・。でも救いだったのは偶然裁判所のエレベータ―で一緒になった彼の国選弁護人が「彼が市川さんに会えたことは大きかったとおもいますよ。ある心理学者が良くなってきているときだから起こったのかもしれない、といっていましたよ」との言葉に救われました。私の中で神とは裁く神、怒る神のイメージが今でもあります。しかし、イエスはこう言っています「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、私にしてくれたことなのである」(マタイ25.40)。もし私が天国に行くことができたらまずイエスに聞きたいのです。なぜあの事件が起こったのか・・・。

■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅣ (2025.12.25) :4,黒人の音楽 ジャズを学ぶ

大学を卒業したボブさんは内定していた障がい者支援施設が新しい施設を造る計画がとん挫したために内定年消しになってしまいました。やむなく田舎でサラリーマンをすることになりました。2か月休みなしで働く、1日10時間労働なんて珍しくない正真正銘のブラック会社でした。でも結構給料が良かったので夢の電子ピアノの名機フェンダーローズも手に入れることができました。月に1回東京の小岩にあるジャズの専門学校に通い始めました。なんでも当時の学院長がボストンにあるあの渡辺貞夫も卒業したバークリー音楽大学の出身でバークリーメソッドを教えるというので飛びつきましたが、特に理論はチンプンカンプンでよく先生に怒られました。そのうち先生も哀れに思ってか「市川さん今日飲みに行こうか」なんて声をかけくれたりしました。行きませんでしたけど。朝始発の電車に乗って二コマ分の実技と理論の授業を受けて帰ってくるともう夜の10時とか・・・。そんな生活を6年くらい続けました。よくやったなと思いますがとにかくうまくなりたかったですね。一度しっかり学んでおきたいと思っていました。クラシックを小さいころからキチンと習ってきている人ってうらやましかったですね。とにかく指が動くんですよね彼らは。それになんとか近づけないかと思って、でも悲しいかなちょっと始めるのが遅すぎました。なので今でもアドリブの速い奴は弾けません。残念!。それにボブさん指が短いんです。A先生という男の先生でしたが厳しい先生で、宿題をやっていかないと怒られましたし、「ピアノの音になっていない!」「なんでそーなる!」とか・・・。でもブロックコード(左手でコードを弾いて右手でオクターブの単音をかぶせる)だけは褒められました。発表会のときアドリブにレッドガーランドの「C-Jam Bluce」の簡単なフレーズを忍び込ませるとあとで先生「ああ、「C-Jam Bluce」ね」なんてバレバレでした。さすがですね。でもこれまで勘で使っていたコードがテンションコードといわれるもので全部名前があることを知ってまさに目から鱗でした。トニックコード(例えばド、ミ、ソの主和音)に9thや7th,11,13やsus4,diminish、alterdといった特殊なコードをを加えるだけで全然響きに深みが出る。一味も二味も違う、これは驚きでしたね。オフコースの初期や山下達郎はもちろんかっこいいと思う曲はふんだんにテンションコードを使っていてトニックコードは見つかりません。やはり専門の先生に習うことは自学でやるのとは全然違いますね。この時に学んだことは一生もんで今でもボブさんの血肉になっています。ちなみに湘南福祉臨床研究所では「インクルーシブ・ミュージック教室」を開いていますが、そこではボブさんが学んだことをお伝えできればと考えています。たとえばまずはコードとは何か、簡単な曲でコード弾きができるように。ご要望があればテンションコードを使って弾けるように、さらに展開コードについても学びます。ベースやリズムを加えたアンサンブルについても体験して頂こうと考えています。さて、話は戻りますが、 このとき黒人音楽についても学びました。学生時代から黒人音楽が好きでスティビーワンダーやE.W&F、クルセイダーズ、ジョーサンプルとか大好きでしたね。アフリカから奴隷としてアメリカに連れてこられた黒人たちがキリスト教や西洋音楽にふれ、もともと持っていたアフリカンとしてのリズム感とが融合して独特の響きのある音楽を作っていった。過酷な労働や虐待から自分たちを慰めるために彼らは苦しいとき悲しいときほど歌を歌っていたと言います。楽器がなくてもそれこそアカペラで音楽を神に捧げました。先生曰く、黒人たちの愚痴がブルース、神への祈りが黒人霊歌(negro spiritual)になったとのことです。彼らはこの世ではどんなに苦しくても死んだら天国に行けるとの信仰を持ち続けたのです。あの名曲「Deep Rever」(深い河)」はその彼らの信仰を歌っています。(つづく)

曲目紹介「黒人霊歌」 | サックスプレイヤーはーやんの『Journey to MUSIC』ブログ

■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅢ (2025.12.25) 3,音楽ってなんだ!菊地哲史さんとの出会い

POPCON東北グランプリPOPCON大会の結果はつま恋本選会にはつながらずに終わりましたが、同じエントリーされていた「PACINFIC」というバンドからキーボードとしてきてほしいとのオファーがありました。彼らの曲は東北グランプリPOPCON大会で入選しましたがものすごくアーバンでかっこいい今はやりのシティポップ系のバンドでした。メンバーは5人、みんな背が高くて足が長くてルックスもかっこいい!以前ライブをやらせてくれる場所をさがしていたとき「うちは「PACINFIC」くらいの実力があるバンドじゃないと貸さない」なんていうところもあったりして、仙台放送では毎日放送終了時に彼らの曲を流していました。行ってみれば高嶺の花・・・。そこから声がかかったのですからうれしくないはずがありません。一度彼らと飲んだ時リーダーのT氏が「ほかのバンドがやってるようなことはやりたくない」。それにはボブさんも共感。当時のボブさんのオリジナルを聴きなおしてみると歌詞は支離滅裂何を言っているのかわからない、曲の構成アレンジが気をてらっているような・・・誰が聞くんだこんなものと今なら思います。かなり突っ張ていたと言いますか・・・。PACINFIC との活動は県民会館での県民音楽祭が最初で最後になりました。そんな時出会ったのが大学の先輩の菊地哲史さんでした。彼は実はPOPCON全国大会である、つま恋本選会に2度出場し、2回とも入賞した実績をもっています。大学の学園祭で初めて彼の歌を聴いたとき、満面の笑顔で語りかけるように丁寧に歌うその・・・人柄がにじみでているというか、音楽は人そのものだな、と思わされました。その後彼のバックバンドとしてAMYのメンバーが参加することになりましたが、彼のMC,ステージングが実にホットで楽しい。音楽は人を幸せにするもの・・・その思いは菊地さんとの活動を通して学んだことでした。それは今でもボブさんのモデルになっています。「みんなでつま恋行こうぜ」の菊地さんの一言で菊地さんとPOPCONにリベンジ、その時エントリーした曲が「かげろう」という曲。今まで出会った曲に対する飾らない素直な想いをうたった歌です。残念ながら菊地さんが最優秀歌唱賞を受賞し、つま恋に行く夢はかないませんでしたが・・・。2023年10月メンバーの大内氏の呼びかけで久しぶりに仙台で菊地さんと再会、一日がかりで彼の新曲をレコーディングしました。「かげろう」のオマージュ的曲「あの歌の方に」です。相変わらず胸にしみる素晴らしい曲でボブさんはうれしくなりました。北海道(北の大地)で今も菊地さん健在で歌ってる・・・そう思うとほんとにうれしく励まされました。(つづく)

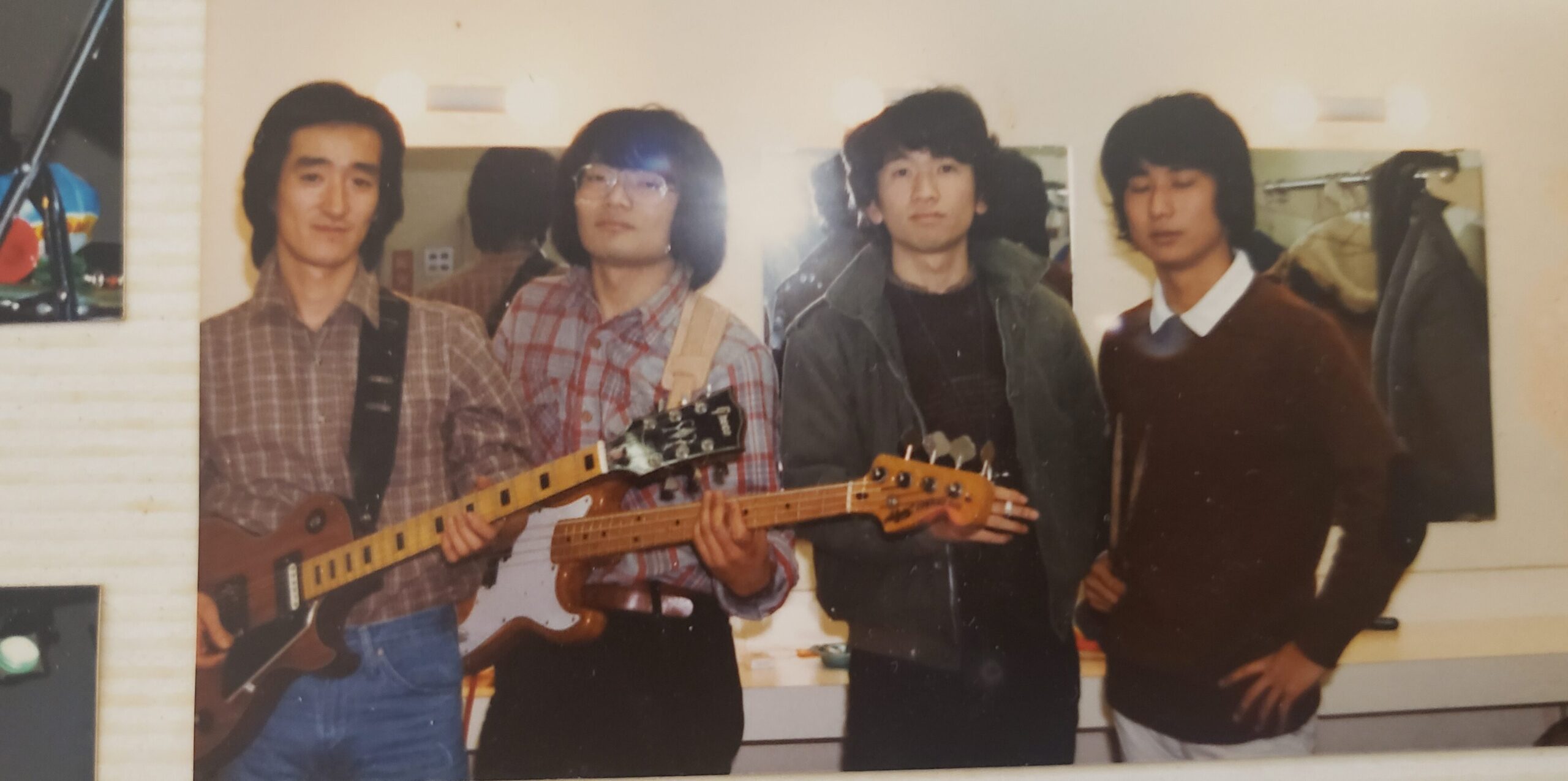

■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅡ (2025.12.25) 2,学生バンドAMYの結成と 「Cosmo Vibration」

ボブさんの姉がピアノを習っていたこともあり、小さいころからピアノ(アップライト)がありました。姉が弾いているのを横目に見てまねてピアノを弾き始めたのがボブさんとピアノの出会いでした。最初に覚えたのがベートーベンの「エリーゼのために」。中学のときには友人のSくんとギターをはじめて音楽の授業で「アルハンブラの思い出」というクラシックギターの曲を発表しました。これトレモロでメロディを弾いて同時に伴奏のアルペジオを入れるという難しい曲なのですが情感あふれるとてもいい曲です。S君がトレモロでメロディを弾きボブさんがアルペジオで伴奏を弾きました。そのころ教会で「ゴスペル」というと「ゴスペルフォーク」を指しました。世の中がフォークブームでしたからね。「かぐや姫」「吉田拓郎」「井上陽水」・・・そのなかにあってオフコース(小田氏と鈴木康博氏が二人でやっていたころ)の曲は斬新なコードを多用して重厚にハーモニーをつけた他とは一線を画したスタイルでした。ボブさんはなかには良い曲もありましたが「ゴスペルフォーク」には物足りなさを感じていました。前に書いたように大学に行ってからはオフコースや山下達郎に出会いものすごくインスパイアされました。達郎氏にはまったのは今でも一緒に音楽をやっているベーシストのサムソン忍こと近藤忍氏の影響です。下宿で黙々と曲作りをはじめたボブさんはじめて作ったオリジナルが「雨の日の影」というラブソング。下宿の友人そのまた友人で即席バンドを結成、おそれおおくもヤマハのPOPCON(ポピュラーソングコンテスト)に応募(今はもうありませんが、長渕剛、中島みゆき、八神純子、チャゲ&飛鳥、世良公則とツイストなどそうそうたるミュージシャンを世に送り出してきたコンテスト)。テープ審査が受かってしまったのです!しかし、県大会ではとにかく演奏技術が審査委員の基準に遠く及ばず落選。バンドは解散。そのとき共通の友人を介して出会うことになったのがサムソン忍氏でした。「いい曲だね。一緒にやろうよ」。彼は当時大学ではトップクラスのバンド「REO」のベーシストで当時はCANSASの「Carry on Mayward Son」などの曲を完ぺきにコピー演奏していて「カッコいー!!」。その忍氏がREOのメンバーに声をかけ「AMY」というバンドを結成。そこでそれまで温めていた「Cosmo Vibration」を引っ提げて再度POPCONにリベンジすることになったのです。別のところでも書きましたがこの「Cosmo Vibration」は当時のボブさんの霊性(スピリチュアル)的な叫びとでも申しましょうか…を曲にぶつけたものでした。これが結構ヤマハのプロデューサーの田中氏に気に入られPOPCON東北グランプリ大会へのエントリーが決まったのでした(とにかくバンドメンバーが最高の才能を持っている面々だったので)。レコーディングをすることになりメンバーと徹夜でスタジオにこもっていたことは今でも覚えています。もう真夜中になったころピアノの音イレをやっていたときです。ボブさん突然ピアノが弾けなくなってしまったのです。田中さんが「今日はやめようか」、ってことになったときふと歌いながら弾いてみたら・・・弾けるではありません。ああ、ピアノを間違えずに弾くことにあまりにもとらわれた結果弾けなくなった、だから意識を開放して歌えば体が思い出すんだ自然に弾くんだということに気が付いたのでした(メンタルの強さって大事なんだなと実感しました)。プロの作詞家が関わることになって元の歌詞はほとんど元型をとどめなくなってしまいましたが、田中氏に「こんなわけのわからない曲(スピリチュアルな曲)受けますかね?」すると田中氏「永遠のテーマなんじゃない」っていいこと言ってくださいました。当時のボブさんはやはり神について歌いたいという想いがあったんだと思います。そして今思えば僭越極まりないのですが日本のクリスチャンミュージックはもっと時代に合った洗練されたものじゃなきゃいけないなんて大それた思いがあったのかもしれません。特に今(現代)は小さなこどもたちも耳が肥えていますからね。 (つづく)

■ ボブさんの気が付けばゴスペルⅠ (2025.12.23) 1,イエスとの出会い、そしてゴスペルとの出会い、小田氏とのちょっとだけの縁

家族でお世話になっている教会のゴスペルクワイアに参加することになって、21日のコンサートでは「The presence of the Load is here」(これぞ黒人教会のゴスペルという曲!)のソロ部分を担当させていただくことになりました。”ここ教会でしょ・・・日本の、しかも真面目そうな信者さんばかりのようだし・・・最初はおとなしくしてようか・・・”と猫をかぶっていましたが無駄でした。あっという間に化けの皮がはがれて、カラオケルームに。しかし、メンバーの皆さん、とてもノリが良くていい意味で当てが外れたのでした。 そんなわけで ひさびさにゴスペルを歌う機会を与えられたボブさん。一度これまでの人生を振り返ってゴスペルとボブさんについて書いてみたいなと思った次第です。よかったらお付き合いください。

ボブさんが小学校5年生のときにに最愛の母親が他界しました。それからというもの「死ぬってなんだろう」 「死んだらどうなるんだろう」「死んだら何もなくなっちゃうのか」 「「死んだ人はどこにいるんだろう」 そんなことを考えるようになりました。ある朝、小学校の校門前で若い男の牧師さん(荒川先生)が子どもたちにトラクト配っていました。「天国に行く道」というタイトル。家に帰って何気なく目を通して、読み終わったら「イエスさまを信じます。これから私のキャプテンになってください」と祈っていました。あっという間の回心でした。 それから近くに教会があることを思い出し(母親とよくその教会の看板前で待ち合わせをしていたのです) 、初めてその教会行ったのが水曜の祈祷会でした。そのとき歌った聖歌、今でもおぼえています。「神は愛なり」 と「九十九匹の羊」。それから毎週祈祷会で大人に混じって聖歌を歌っていました。まもなく我が家にやってきた継母が音楽が好きな人で小さなレコードプレイヤーやベートーベン、シューベルトといったクラシックのレコードを持ってきました。その継母との出会いがボブさんを音楽が好きな少年にしたような気がします。今とは違って?当時熱心なクリスチャンを自任していたボブさんは聖歌や賛美歌、クリスマスソングといったキリスト教と結びついた音楽が好きでした。とくにコーラスの魅力にとりつかれて中学の時にはコーラスがかっこいいビートルズや完ぺきなコーラスアレンジのカーペンターズなどにのめりこんでいきました。そのころからメロディを歌うよりもハモルことのほうが好きなこどもで、教会で聖歌を歌うときはアルトや特にテナーパートを歌っていました。アカペラで歌うのにはユニゾン(メロディ)だけで歌うなんて物足りず、いつも小さい声でハモっていました(アカペラのときこそハーモニーがステキなんです!)。大変お世話になった荒川先生の次に配属されてこられたのがSKという若い男性の牧師さんでした。この先生はギターやベースを弾いて賛美をする先生でした。バイブルキャンプに行ったときそのSK先生の兄弟であるという先生が音楽のリードをされて、ギターがすごくうまかったのを覚えています。トレモロ奏法でオブリガード(メロディとは別の旋律)をギターでうたったり、「かっこいい!」と感動したものでした。実はあとでわかったのですがこの兄弟、「Sさん三兄弟」でこの業界ではちょっと有名な音楽家兄弟だったのです。隣町の同じ教団の牧師が三兄弟さんのお父上だったのです。譜面を見て気づいたのですが和製ゴスペル曲の「God Bless You」の作詞されたのがそのSK先生だとおもいます。 高校生の時は剣道部に入りましたが激しい顧問からのしごきに耐えられず退部し吹奏楽部に入りましたがその裏ではバンドに明け暮れておりました。ビートルズはやりましたね。「Ticket to ride」とか「She loves you」とかハーモニーがかっこいいやつ。音楽の授業で聴いたパレストリーナの「教皇マルチェルスのミサ」を聴いたときは何とも言えず、こみ上げてくるものがあって涙が止まらなかったなんてこともありました。そのころからとにかくハーモニーが好きでしたね。僭越ですが以前読んだ小田和正の伝記に彼が関東学院の初等部で賛美歌と出会い、「毎朝、賛美歌を聴き、賛美歌を歌う。これも小田の血肉になったのだろう」と著者の追分日出子氏は書いています。”そうそう、俺も同じ!”って思いました。余談になりますが小田氏とは不思議な縁がありまして(私が思っているだけですが・・・)大学に入学してまもなく下宿でくつろいでいると(小田氏もボブさんも学生生活は仙台で過ごしました)下の階の部屋から美しい女性コーラスの曲が聞こえてきて、しかも何度も何度も繰り返し聞いているので、ボブさんはすっかりその曲に魅せられてしまいました。なんの曲か後で聴くとオフコースの「優しさにさようなら」という曲。「えっ、男の人が歌ってんの!!」。それからオフコース押しになって(特に小田氏の声と曲)、ボブさんが最も影響を受けたミュージシャンの一人が小田氏です。そういえば小田氏の曲には「生まれ来るこどもたちのために」のようなゴスペルと言ってもおかしくない曲もあります。さらに実は小田氏とはささやかな縁が他にもいくつかありまして・・・①小田氏が1998年に東北自動車道で自損事故を起こしたとき救急車で担ぎ込まれた病院が私と牧人が生まれた上都賀病院(栃木県鹿沼市)だったのです。彼はこの九死に一生の事故の後コンサートのあり方が変わりました。それまではファンサービスという面では塩対応だった彼が会場内を走り回るなど全力でファンサービスをするようになったのです。この人やはりなんか持ってますよね。②ボブさんが単身赴任で過ごした福島県喜多方市にある喜多方高校校歌の作曲は小田氏です!③前掲の著書に小田氏が幼少期から「長崎の鐘」(サトウハチロー作詞 古関裕而作曲)が好きでいつも口ずさんでいたとの記述があります。実は私も子どものころ父親が年末になるといつも見ていた「懐かしの歌謡曲」というTV番組で「長崎の鐘」を聴き、好きになり、高校の修学旅行で長崎を訪れたときはバスの中でうたってガイドさんたちの間で”歌のうまい子がいる”とちょっとうわさになったものです(さだまさしさんの「精霊流し」」も歌ったかな、しかもガイドさんとデュエットでボブさんがハモる)。長崎には3回行きましたが歌のモデルになった永井隆博士が住んでおられた「如己堂」は2回訪ねました。永井博士は私のリスペクトする人物の一人です。作曲した古関裕而氏が福島出身の方であることは後に会津に単身赴任中に知りまして福島市の古関裕而記念館も訪ねてきました。・・・調子に乗って長々と書いてしまいましたので今日はこのくらいにしたいと思います。これからも調子に乗って書きますのでおつきあいくださいね。(つづく)

参考:追分日出子『空と風と時と~小田和正の世界~』文藝春秋、2023.

77歳の小田和正、最年長記録を更新する全国アリーナツアー開催 ベスト盤「自己ベスト-3」は本日発売(コメントあり) – 音楽ナタリー

■ ミュージシャンと東洋(インド)思想(後編)~ビートルズと原田真二~(2025.11.6)

60年代に世界的大スターとなった言わずと知れたビートルズ。彼らが1965年、インド、ヒマラヤ山脈の谷間マハリシのアシュラム(隠遁所)にやってきた背景には当時のベトナム戦争やドラッグの蔓延などの社会的不安が世に満ちていたこともあるでしょう。『インドとビートルズ~シタール、ドラッグ&メディテーション~』(青土社.2022.)の著者アジョイ・ボースによれば彼らは「行き場のない孤独感を植え付けられていた」と書いています。中でもメンバーを導いたのがギタリストのジョージ・ハリスンでした。彼は求道者と言ってもいいでしょう。「これらのこと(ビートルズの成功)を起こしたのは、どのような神の霊なのか」彼は知りたかったようです。あれだけ人気者であったビートルズのメンバーでありながら彼はこどものように「謙虚」であったといいます。やがてハリスン家はベジタリアンに。彼の思想には藤井風さんのテーマと共通したものがあります。「自分の中にある神の部分が開放され、最後に他のすべてのものと一緒になる。ヨーガを実践すれば、だれでもそれに到達できる。神になれるんだ」(アジョイ・ボースp159)「自分は神そのものだということを知らないのか」と歌う藤井さんの叫びと同じ?

ジョン・レノンも東洋の神秘主義にはまったようで、その後の曲に影響を与えているのがわかります。「愛こそすべて(all need is love)」「across the universe」や「imagine」とか・・・。

彼らは「超越瞑想」を当時精神復活運動のリーダー的存在であったマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーから学ぶことになりました。それで4人はインドを訪ねたのです。ちなみに同じ時期、イギリスのフォークシンガー、ドノヴァンもマハリシのアシュラムに身を置いていました。私が大好きな映画「ブラザーサン・シスタームーン」の音楽を担当したのがドノヴァンでしたから彼も当時少なからずヒンドウーの影響を受けていたのかもしれません。

やがてインドにスピリチュアルな旅に出かけた彼らに対しキリスト教世界に対する裏切りと攻撃する人たちもいました。しかし、ポールとリンゴはそれほどの影響を受けることなかったようです。

ビートルズといえどもヒンドウーの教えを明確にした曲を発表することはなかったようです。宗教的内容の音楽に寛容な(グラミー賞にはゴスペル部門もあります)欧米においても明らかに宗教色を出すことは憚れるようです。それを考えれば今回リリースされた藤井風さんの「prema」は前例のない境地をJ-POP界隈に開いたと言えるでしょう。最も彼のターゲットは日本を超えて世界になっていたと思いますが・・・。その意味ではJ-POP界のパウロ*と言えるでしょう。

*パウロ:ユダヤ(アジア)で生まれたキリスト教をギリシャやアジア、ローマ(西欧)に宣教したキリストの弟子。

さて、藤井風さんの登場でわたしの頭に浮かんだのはかつてのアイドルシンガー原田真二です。

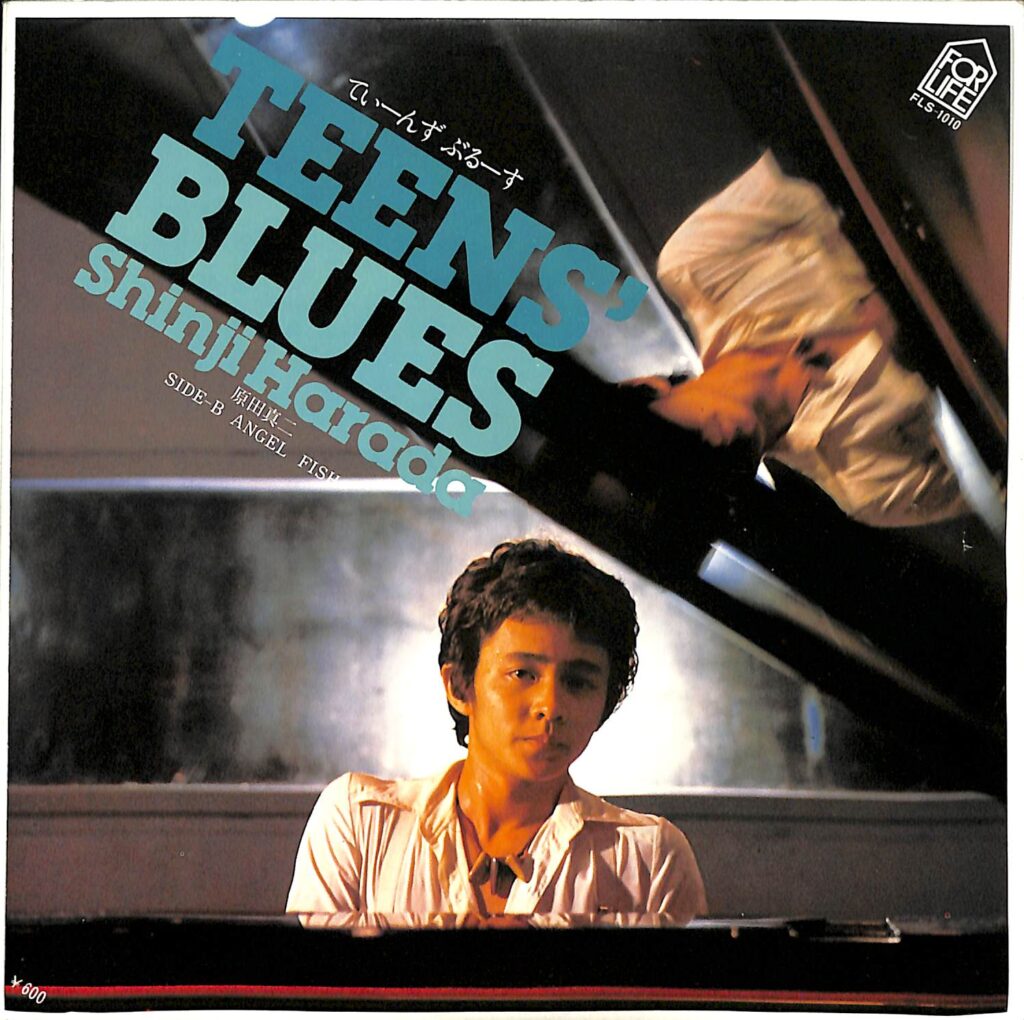

彼は松田聖子らと時を同じくしてアイドルとしてデビュー、群を抜いた音楽的才能で、デビューから3か月でシングル3枚をリリース。そのすべてがベスト10入りという偉業を成し遂げました。その彼が1979年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム「ナチュラルハイ」、これがタイトルからもわかるようにこれまでとは違ってスピリチュアル色が漂ったアルバムだったと思います。(「rainbow color」とか…)。そして1988年リリースの「OURE SONG」には彼の思想が明確に出ています(それでも控えめに)。2000年からの環境チャリティーコンサート「鎮守の森コンサート」や国連本部でのコンサート、フィリピンなどの発展途上国への支援や東日本大震災のさいの支援活動など音楽を用いて社会貢献に走り回っている彼の生き方には限りなくリスペクトです。その彼は己が到達した精神世界について次のように語っています。少々長いですが紹介したいと思います。

「僕は、命や宇宙をこのように考えています。たとえば、宇宙の中心エネルギーともいうべき、巨大な親である神がいるとして、僕たちはその子供だとします。イメージで考えると、巨大な木がこの宇宙空間にあり、枝が伸び、その先に芽があります。その芽の先端が僕たちなのです。どんどん成長しようとする芽は、いずれ親のような究極なやさしさをもったエネルギー体の大木になろうとするわけです。存在しているすべてのものを成長させるために巨大なやさしさで包み込んだ宇宙が、大いなるエネルギー体で、そのエネルギー体を目指して僕らは進んでいるのだと思います。僕たちはその巨大な幹のような大きなやさしさのエネルギーになるために、何度も何度も生まれ変わり、苦悩を乗り越え、魂を研磨し、大きくしているのだと思います。ある程度、大きくなれば、この人間界で修業をするのではなく、さらなるステップを上がっていくことになるでしょう。また、成長がうまくいかなかった人は、何度も何度もやり直さなければならなく、うまく成長すれば、枝になり、幹になれるのだと思います」(原田真二『幸せに生きるヒント~グローバルハーモニー~』無双舎、2010.p150-151)。 彼自身はインド思想から影響を受けたとは明言していませんが、ここに語られている輪廻転生や宇宙の意志(ブラフマン) と個人の意志(アートマン)の関係などヒンドウーの影響が垣間見れるのはわたしだけでしょうか?考えてみれば仏教もそのルーツはヒンドウー(インド思想・哲学)であり少なくとも東洋の思想に共通しているものと思われます。

「ミュージック・セラピー」 「インクルーシブ・ミュージック」という言葉があります。彼らに共通しているのは音楽を道具として用いているということ。何のために・・・人を癒すため、励ますため、共鳴、共振しともに痛みや悲しみ苦しみやうれしさ、感動を分かち合うため、そして希望を与えるため。

最後に振り返れば、私が学生の時作ったオリジナル曲があるのですがタイトルが「コスモ・バイブレーション」。これまで語ってきた藤井さんや原田さんと同列に並べては大変おこがましく申し訳ないのですが・・・なにか同じようなことを訴えたいと当時(20歳のころ)の私ももがいていたような気がします。(第20回のヤマハポプコンに応募した際、作詞家が手を入れてほとんど元型を留めずわけのわからない歌詞になってしまいましたが、元は「宇宙の意志にすべてを委ねよう」みたいなことを叫んでいたような気がします・・・)

では、みなさんボブさんのひとり言にお付き合いいただきありがとうございました。

■ ミュージシャンと東洋(インド)思想(前編)~最近の 藤井風 現象に想う~(2025.9.26)

SNSで藤井風さんがトレンドのようですね。

なんでも「徹子の部屋」や「ミュージックステーション」「EIGHT-JAM」にも出演されたようですが、残念ながらボブさんはどれも見のがしてしまいました。

数年前やはり関ジャニ8番組で紹介されたとき「なんだこの人は!!」とそのずば抜けた音楽的才能の嵐にサプライズでした!

とにかくピアノがうまい!しかも独学!弾き語りの時は鍵盤全然みてない!!

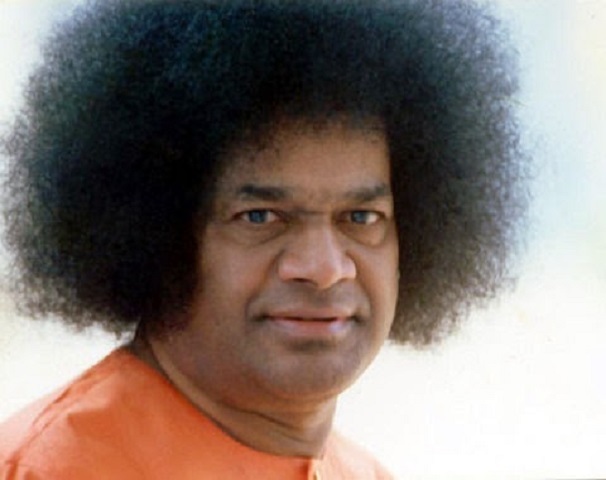

でも人となりはわからず、歌の内容も岡山弁を使って「肥溜めへダイブ」「歯についた青さこ」がどうのとかわけわからんとか思ってましたけど。セカンドアルバムあたりから「あれ・・・スピの人?」「こんなこと歌う人メジャーではいない(歌えない)」。決定的な衝撃は「帰ろう」。これだけ死生観をまっすぐに出した人もすくなくとも日本にはいない。その後週刊ポストかなんかにサイババの信者(ご両親がサイババの信者であることは定説になっています)であることを隠して布教的な歌を歌っていたとこれまたわけのわからんバッシングされていましたが、ご本人はどこ吹く「風」で(おやじ何とかではありません💦)

ほかにも「旅路」「花」「grace」「真っ白」「満ちてゆく」そして今回のサードアルバムの「PREMA」・・・まったくスピリチュアルな部分を隠すことなく躊躇なく表現していますね。SNSでは彼を「ライトワーカー」(天から使わされた人で、人や地球を明るい幸福へと導く人)だと崇めたり、はたまた「悪魔」と断じたり。どうして人はこう白か黒かと二分化したがるんでしょうかね。

ただ、ニューエイジ運動(20世紀後半に現れた宗教的、疑似宗教的、スピリチュアルな思想の流れ。一般的に個人内の神聖な真実の探求を目指す)には慎重な態度が求められるでしょう。彼自身も発言していますが「ハイヤーセルフ」という概念・・・自分の中の高次の自分・・・。人間が神になってしまうという思想はうがった見方をすれば神はいない英雄的人間が神、とする共産主義や独裁者と同じ考えになってしまうのでは・・・。「愛」を第一に主張したり神との同一化(藤井さん自身は私たちは愛そのもの、神そのものだと歌っていますが・・・)はサイババ自身が説いているところでもあります。サイババはヴェーダやウパニシャッド等を経典とするヒンズー教徒のようです。言っていることはガンディの思想とも共通するところがあるようにボブさんには思えます。ちなみにサイババは自分を超えた神の存在を認めていますね。すべての宗教はこの神に通ずると。

[インド:~あっさりサイババのアシュラムへ~ 45日間周遊] ガンディー

インド思想に影響を受けたミュージシャンで代表的なのがビートルズ 日本では原田真二さんかな(藤井さんを最初に見たとき、音楽性、ルックスなど原田真二さんが重なりました)・・・。

さて、ボブさんこれからそのあたりをふらっと散歩してみたいと思います。つづく

参考:青山圭秀『真実のサイババ』株式会社三五館、1994.

マハトマ・ガンジー著、竹内啓二他訳『マハトマ・ガンジー私にとっての宗教』新評論、1991.

★ ストレスって何?Ⅳ(2025,9,21)

● 認知を変える

ストレスは悪者とは限りません。

ストレスを感じるようなことがおこったときにそのことを忘れてしまうのではなく海馬がそのことを記憶することで、また、同じような困った出来事が起こったときの対処方法が経験値として積み重なっていくのです。自分の生き方スキルを向上させるためにストレスは必要なのです。

聖書には次のように書かれています。「わが子よ、主の鍛錬を軽んじてはならない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛するものを鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである。(中略)おおよそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた実を結ばせるのです」(ヘブライ人への手紙12.4~11)

工学博士の田坂広志さんは著書で次のようなエピソードを紹介しています。「ある人が、海外出張中に自動車を運転していて、一瞬のミスから大事故を起こし、病院に担ぎ込まれた。しかし、大手術の結果、一命はとりとめたものの、左足を切断するという結果になってしまったのである。麻酔から覚め、その現実を知ったこの人は、一瞬の不注意によって人生を棒に振ってしまったことを思い、悲嘆のどん底に投げ込まれていた。しかし、事故の知らせを受けて日本から駆け付けたこの人の奥さんは、病室に入るなり、旦那さんを抱きしめて、何と言ったか。「あなた、良かったわね!命は助かった!右足は残ったじゃない!」田坂さんはこれを「解釈力」と呼んでいます。その出来事をどう解釈するかによってその出来事が起こった意味がまるでちがってくる。運がわるかったのか。それとも何者かが自分に何かを気づかせよう、成長させようとしているのか。アウシュビッツ強制収容所から生還した精神科医V,フランクルはそのようなとらえ方を「態度価値」と呼んでいます。

いまを生き切る覚悟が、自分の内に眠る無限の可能性を開花させる——田坂広志|人間力・仕事力を高めるWEB chichi|致知出版社

● 執着しない 手放す(全託)

執着しない、手放すということも時には必要です。別の言い方をすれば「程よく諦める」「受け止める」そして「受け入れる」ということです。

仏陀は四苦八苦を人生において避けることのできない苦しみだと説いています。

・生・・・生まれる苦しみ

・老・・・老いる苦しみ

・病・・・病気の苦しみ

・死・・・死ぬことの恐怖、苦しみ

・愛別離苦・・・愛するものと別れなければならない苦しみ

・怨憎会苦・・・嫌な人と一緒にいなければならない苦しみ

・求不得苦・・・欲しいものが手に入らない苦しみ

・五陰盛苦・・・自分が身体を持っていることによる苦しみ(情欲や見かけ、感覚過敏、とらえ方の偏りなど)

そして諸行無常・・・すべては変化していて永遠に変わらないものなどないという現実

これらを受け入れるということ。

イエスも言っています。「明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む」(マタイによる福音書6,34)

「程よい諦め」の次に来るのが「手放す(全託)」ということです。無責任に「やーめた」と投げ出すことではなく、大いなる者にすべてを託するということです。そして心を使い続けるということです。「天は自ら助ける者を助ける」というではありませんか。前述の田坂さんは「導き給え」と祈られるそうです。天は「よっしゃ、任せとけ」と動いてくださるはずです。

今、SNSバズっている藤井 風さんの歌にこんな歌詞があります。

「明けてゆく空も 暮れてゆく空も

僕らは超えてゆく

変わりゆくものは仕方がないねと

手を放す、軽くなる、満ちてゆく」

(満ちてゆく)

藤井風が老人と青年の2役に、映画「四月になれば彼女は」主題歌MV公開(動画あり) – 音楽ナタリー

私が良く使っている「マントラ(自分に言い聞かせる言葉)」をあげてみますのでよかったらつかってみてください。

「まっいーか」 「こんなもんだろ」 「期待するから腹が立つ」 「短気は損気」「急がば回れ」 「待てば海路の日よりあり」

「復讐するは我にあり(復讐は神様にお任せ) 」 「心配なことは起こらない」 「すべては良くなる」

「みんな苦しみや悲しみを抱えている」 「これって面白いかも(一見いやなことだけど)」・・・

みなさん、この世知辛い世の中、何事にも感謝する気持ちを大切に生きていきませんか。

よかったら愚痴でも聴きますよ(^_-)-☆

(参考:田坂広志『運気を開く~心を浄化する三つの技法~』光文社、2019. )

(参考:V.E.フランクル著 山田邦夫監訳『意味による癒し』春秋社、2004.)

★ ストレスって何?Ⅲ(2025,9,21)

● ストレスとうまく付き合うために

ストレスのもとになること、ものから遠ざかることがいちばんですが、そうもいかないことがほとんどではないでしょうか。なのでストレスと元うまく付き合っていく方法が求められてきます。

アメリカ心理学会では次の5つを推奨しています。

① ストレスの原因を避ける・・・これは難しいことが多い

② 笑い・・・いつも微笑んでいる人、良く笑う人、ユーモアのある人って素晴らしい!

③ 友人や家族のサポート・・・愚痴でもいいからとにかく話を聞いてくれる人が周りにいることはすごく恵まれていること

ただし悪意のある悪口は避けましょう。悪い波動が自分に返ってきますよ。

④ 運動・・・できるところからはじめてみましょう。楽しく行えることがポイントです。

⑤ 瞑想・・・ボブさんは毎朝行っています。

ここでは特に④の運動を取り上げてみましょう。

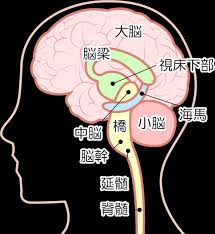

ネズミを使った実験でこんな結果が出ました。11週間運動したネズミと運動していないネズミを比べると、運動したネズミは延髄の神経細胞の突起が半減していました。延髄の突起(受容体)が多いと偏桃体(感情の発信源)からの受け取る情報が多くなりそれが自律神経に過剰に伝わり自律神経を興奮させてしまいます。しかし突起が少なくなると自律神経に伝わる情報が少なくなり自律神経の興奮を抑えられます。また、延髄には血圧を制御する中枢があり、血圧を正常にコントロールすることができるようになります。

「延髄」の写真素材 | 95,306件の無料イラスト画像 | Adobe Stock

でも、運動は定期的に継続して行うことが効果的で運動をやめてしまうとまた元に戻ってしまいます。そこでボブさんがお薦めするのがダンスです。ボブさんが開発した「ダンスビック(ヒップホップダンスとエアロビックエクササイズを合わせたもの」ヒップホップの簡単なステップを繰り返しますので誰でもできます。上半身だけでもできます。おまけにリズミカルなリズム運動はセロトニン(脳のコンダクターといわれるように脳内の交通整理をしてくれる神経伝達物質です)の分泌を促すという効果もあります。

* インスタグラムにボブさんダンス教室の様子をたくさんアップしていますのでごらんになってみてください

★ ストレスって何?Ⅱ(2025,9,20)

● 身体で何がおこっているのか?

ストレスホルモン(コルチゾール)の影響で血小板が固まり血栓(血の塊)ができそれが脳梗塞や心筋梗塞を引き起こします。また、心拍が乱れて不正脈を誘発しこれまた狭心症や脳梗塞、心筋梗塞といった命に係わる重大な事態を引き起こします。

ボブさんも学科の再編の際、学科長で、ものすごいストレスに晒されました。もし2~3週間で代わりの教員がそろわなかったら申請を取り消してくださいと文科省の方から追い込まれていました。動悸息切れがひどくなり、ある日原因不明の下痢で救急車で病院に運ばれたのをきっかけに心臓の専門医にみてもらうことになりましたが(若松市内にその道の名医がいらっしゃったのです)、検査の結果、突然死する可能性のある不整脈が複数でているということですぐにでも手術ということになりました。それで命拾いしました(若松インターベンションクリニックの阿部先生ですけど、ボブさんにとっては命の恩人です)。

ストレスとガンの関係も見のがせません。ガン細胞を攻撃する免疫作用のある「ATF3遺伝子」という免疫細胞があるのですが、ストレスホルモンが刺激するとガンを攻撃することをやめてしまうのです。さらに怖いことにがん細胞の転移を手伝ってしまうのです。こわ!

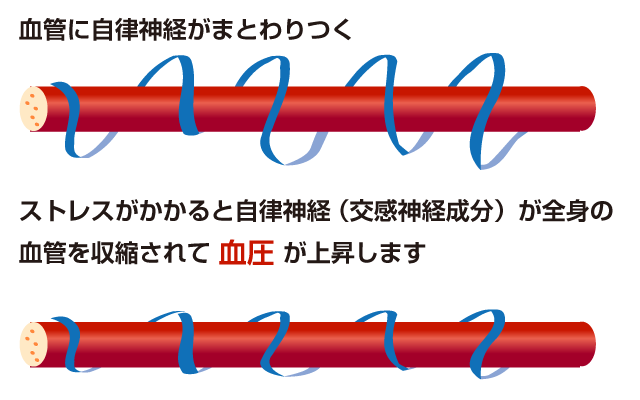

さらに慢性的ストレスは脳を攻撃します。なのでうつや気分障害、不安障害を引き起こします。自律神経が不調になり(偏桃体から緊急指令を受けた自律神経は全身の血管をぎゅー、と締め上げます。これが高血圧です。)食欲がなくなったり不眠になったりパニックを起こしたり…ほんとにつらいですよね。周りの家族にとってもつらいことです。ほかにもじんましん、胃炎、胃潰瘍、糖尿病なども引き起こします。

病は気(自律神経のアンバランス)から|生駒市の内科・循環器内科 カズクリニック | 近鉄奈良線「東生駒」駅より徒歩1分

怖いですよね・・・では私たちはどうこのストレスにつきあっていけばよいのでしょうか?・・・つづく

(参考:NHKスペシャル取材班『キラーストレス~心と体をどう守るか~』NHK出版)新書、2016.)

★ ストレスって何?Ⅰ(2025,9,19)

ときどき相談者さんと話していますとそのほとんどが職場などの人間関係でストレスに悩まされていらっしゃるようです。

私も退官してからなにか一気に今まで隠れていた体の問題が噴き出てきた感じで毎週いくつもの科(消化器内科、循環器科、血液内科、脳神経内科、歯科、口腔外科)に通院していました。近くに総合病院があってほんとに助かりました。でもこれって良くなる前、好転反応かなと受け止めています。その証拠に会津にいるときは一向に改善しなかった糖尿病が基準値に戻りました!

心臓専門の先生によく言われていました。「市川さん、ストレスがなくなったらよくなりますよ」・・・でもそれって仕事をしている以上無理・・・。なんとかストレスとうまく付き合っていく方法を身に着けていくことがポイントですよね。

そんなわけで今回ストレスについて考えたいと思います。

●脳内で何がおこっているのか?

ストレスには「頑張るストレス」と「我慢するストレス」とがあります。このなかで「我慢するストレス」が厄介なしろものになります。ストレスを感じると副腎から「コルチゾール」というホルモンが分泌されます。コルチゾールは血流にのって全身をめぐりエネルギー源等必要なものを補充し脳に帰ってきてその役割は終わります。しかし、「我慢するストレス」状態が長く続きますとコルチゾールが垂れ流しになり脳内に溢れて脳をむしばみ始めるのです。つまり「キラーストレス」化してしまうのです。ネズミを使った実験ではストレス状態が慢性化すると大脳辺縁系にある「海馬」がダメージを受け萎縮してしまうのです。その結果「うつ」の症状が現れてきます。虐待をの受けてきた子どもの海馬が委縮している傾向にあることもわかってきています。

また、ある研究によると子ども時代に「いじめ」を受けた子どもが大人になってからもずっと影響を与えるという。脳の「偏桃体」大きくなる傾向があるということがわかったのです。偏桃体が大きくなるということはそれだけストレスに対して過敏になってしまうということです。ほかにも前頭前野に影響を与え容積が減少してしまうことがわかっています。

ストレスになることが職場であっても「はいもうお終い」と家に帰ったら気分を切り替えられるかというと・・・そうはいきませんよね。家に帰っても嫌な上司の顔を思い出してイライラ、うつうつしちゃいますのね。これは「マインド・ワンダリング(心の迷走)」と呼ばれる現象です。それを加速させているのがIT環境やSNS。病院に行くと受付から支払いまでほとんどがIT化されています。ほとんどの高齢者さんがまごまごしていてあきらめてしまう方もすくなくありません。電話をかければ音声メッセージが流れて「はやくしゃべらせろ!」といらいら・・・。SNSでは未読スルー、既読スルーで「何か悪いこと言った?」「あたしってそれだけの存在なのね」位置情報アプリが機能していないと「わかっちゃまずいところにでもいるのでは」などなど気の休まるときはありません。これらが続くことでストレスに弱い脳でできあがっていくのです。

さてさて、ほかにどんな影響があるのでしょうか?・・・つづく

(参考:NHKスペシャル取材班『キラーストレス~心と体をどう守るか~』NHK出版)新書、2016.)