■ 「触れる関わり」とは

1,「触れること」は最も原初的なコミュニケーション

手は心のありようを伝えてくれます。子どもがおなかが痛くて泣いているとき、お母さんが無意識のうちにお腹に手を置いてさすってあげたり、悲しんでいる人のそばに寄り添いながら思わず背中や肩に手を置いたり、怒って興奮している人の背中をさすりながら慰めたり・・・。ちなみに怒りながら相手の背中をやさしくさすったり、肩を叩いたりは難しいですよね。

そして手は心の象徴でもあります。そのことを表す日本語として次のような言葉があります。「手当て」「手を尽くす」「手伝う」「手を貸す」「手の内を見せる(隠す)」「お手前」「握手」「合掌」「手話」・・・。いずれも相手を思う心を使った行為です。

もっとも原初的な感覚は触覚であり、最も原初的なミュニケーション手段は触れ合うことです。文字どおり手で触れることです。ですから、言葉を用いなくても、目が見えなくても、気持ちを相手に伝えることができますし、逆に受け取ることもできます。

「触れる関わり」の主なものはストローク(マッサージ)やタッピングといった相手の身体に直接触れる方法です。「触れる」ことは相互作用であり、触れられる利用者(受け手)のみではなく触れる援助者(触れ手)にとっても効果があります。

堀内は「触れるケア」を提唱し、その効果は身体的側面に留まらず心理・情動的側面にも影響を及ぼすと説明しています(堀内 2010)。

まずここで「触れる関わり」について定義しておきましょう。

「触れる関わりとは、主に触れ手の手を用いて直接相手の身体に触れる行為を中心に用いたコミュニケーションであり、広義には、抱っこ、抱きかかえ、抱きとめ、抱きしめも含める。」

加えて、すでに述べましたが、その特性として次の点が挙げられます。

触れる行為は相互作用であり、効果は受け手、触れ手の心理・情動面にも及び、広くは環境・風土の改善にも影響を及ぼします(市川 2015)。

2,触れ合うことで「安心できる温かい風土」をつくろう

怒りをもたらす環境とはどのような環境でしょうか。たとえばそれは笑顔や笑い声、ユーモアや優しい言葉が消え、一日、何もすることもなく床に転がる利用者、しかめ面の援助者が力なく棟内を歩き回り、互いに挨拶を交わすこともない場所。聞かれるのは利用者を急かし追い立てる怒号。援助者からは次のような声が漏らされるかもしれません。「仕事が忙しくて利用者と関わっているヒマなんてない」「職員数が少なくて利用者と関われない」。まるで流れ作業のような入浴、排泄、着替えなどの介助。黙々と介助をする援助者は利用者に話しかけることもない。援助者同士はおしゃべりし、暇さえあれば携帯やスマホを操作しているのに。

他者に対する関心がいつの間にか擦り切れて無くなってしまったようです。人に触れることのない環境、直接人に関心を持つことを避けようとする社会。しかし、マクギーが言うように、すべての人の心には、他の人と一体になりたいという願いがあります(McGee 1991)。関わり方を知らないから、つながる喜びが発芽せずに地中で眠ったままの状態で放置されているのかもしれません。発芽させるものは、他者と触れ合う関わりでしかありません。発芽した芽を慈しみ育てる「安心できる温かい風土」をつくることが怒りの発生を予防する基本的方法でもあります。

では「安心できる温かい風土」とはどのような風土を言うのでしょうか。堀内は「磁場」という言葉を用い次のように説明しています。「互いの存在を認める関係を結び、互いの力を引き出す」場、「自分と他者との間で時間・空間・雰囲気を共有し、互いの存在を認め、力を引き出」す場(堀内 2010a:35-36)であると。

施設という「空間」が持つ独特な雰囲気と言いいますか、空気のようなものがあります。それは「風土」という表現が最も相応しく思えます。別の言い方をすれば、特定された「場」を超えて日常のあらゆる「場」「時」に感じられる長期にわたって堆積し固定した感覚がある(和辻哲郎 1979:17)と理解することができるでしょう。施設という「空間」を表現するには歴史、建物、理念、援助技術、宗教、人間関係などが、そこに働き生活する者に無意識のうちに影響を与えているでしょう。筆者はそれを施設の「風土」と呼びたいと思います。

利用者にとって「安心できる温かい風土」とは次の条件が満たされていることであると考えます。

① 自分の話に耳を傾けてくれる援助者がいる。

② 自分の身体が大切に扱われる。

③ そこに居る者(利用者・援助者ともに)にユーモアと笑い、笑顔がある。

④ 自分に関心を持ち、褒めてくれる援助者が居る。

⑤ 品位、品格のある援助者が居る。

⑥ 自分を尊敬してくれる援助者が居る。

⑦ 生活に音楽が溶け込んでいる。

⑧ 絵画など自分の創造性を発揮できる場、活動がある。

⑨ 他者と共有する楽しい時間がある。

⑩ 忍耐強く待ってくれる援助者がいる。

ここでは誰にでもできる利用者が大切に扱われるための積極的技法(足し算の発想)*の一つとしてとして「触れる関わり」を取り上げます。

*「足し算の発想」:虐待防止の方法として「大きな声を出さない」「体を引きずらない」など、「~しない」という発想を「引き算の発想」と言います。逆に「丁寧に伝えよう」「話を聴こう」「利用者さんと楽しいことをしよう」など、「~しよう」という発想を「足し算の発想」と言います。「足し算の発想」を中心に考えることで虐待や不適切な行為は減っていきます。

自分の話に耳を傾けてくれる援助者がいる

3,「触れる関わり」とオキシトシンの関係

1906年、イギリスのヘンリー・デールによってオキシトシン(oxytocin)が発見され、オキシトシンは血液を通して体内を巡り、出産の際の子宮収縮や母乳の射出反射を促進する物質であることがわかりました。

さて、ここでは「触れる関わり」とオキシトシンの関係について述べます。オキシトシンとは、言うならば“つながる喜び”を求めるホルモンです。オキシトシンは視床下部にある視策上核(supraoptic nucleus)、室房核(paraventricularnucleus )で生成され、毛細血管内に放出され、全身に送られ出産の際、子宮の収縮を助け、また、乳児が母親の乳首を吸うと、乳房の筋上皮細胞を収縮させ母乳の射出(母乳射出反射)を助けます(Takahashi 邦訳書 2014 )(坂元 2014)。

また、乳児の母乳を吸引する前のスキンシップが母親のコルチゾール(ストレスホルモン)値を下げ、オキシトシン濃度を高めていることが明らかになりました(Takahashi 邦訳書2014:24-25)。このように出産、その後の育児において母親と乳児の交流がオキシトシンの分泌促進に影響を与えていることがわかります。

また、哺乳動物(例えば猿)に見られるグルーミング(licking and grooming:LG)や背中を丸めて乳児を抱きかかえる行為(arche-back nursing:ABN)が多く見られる母親には、低レベル(低LG-ABN)の母親に比べて多くのオキシトシン受容体が出現していることがわかりました(Takahashi 邦訳書2014:35)。

サルのグルーミング行動

モベリによれば、スウェーデンの保育園や学校で100人以上の子どもたちを対象にマッサージを日課に取り入れて実施した結果、上述したフィールドらの実験結果同様、3ヶ月で以前より攻撃行動が減り、子どもたちが落ち着いてきたとの結果が得られました。しかも効果が顕著だったのは攻撃的な言動の目立つ男子たちだったということです(Moberg 2008:172-179)。

オキシトシンは人の感情に何らかの影響を与えます。マックスプランク研究所のバレリー・グリネビッチの実験により、オキシトシンを分泌しうる神経細胞は脳にもその軸策を伸ばしていることが明らかにされました(坂元他 2014:124))。特に扁桃体にはオキシトシン受容体が多く存在し、例えば乳児が母親の乳首を吸引する行為によって母親の扁桃体にオキシトシンが送られその結果、母親をリラックスさせ、乳児を愛しく思う愛着の気持ちを起こさせます(坂元 2014:126)。

Takahashiの研究チームは慢性異種ストレス後に鍼刺激を与えると室傍核でオキシトシン産生細胞が増加しCRF(副腎皮質刺激ホルモン:コルチゾールを分泌させる)産生細胞が減少することを明らかにしました(Takahashi 邦訳書2014:134)。Takahashiは鍼治療やTENS(transcutaneous electrical nerve stimulation:経皮的神経電気刺激)、マッサージといった体性感覚刺激によってオキシトシン細胞が増加すると述べています(Takahashi 邦訳書2014:145)。

他にアグレンの研究チームはラットの腹部をストロークすることによって血漿中のオキシトシン濃度が高まることを見出しました(Takahashi 邦訳書2014:142)。

以上見てきましたように、オキシトシンの分泌には皮膚へのタッチ(接触)が有効であることが実証されてきつつあります(Moberg 2000;Kuchinskas 2009:堀内 2010;Takahashi 2013)。

「触れる関わり」を継続して用いることでオキシトシンの分泌を促し、人と「つながる喜び」を感じる機会を増やすことができ、その結果、利用者の表情が明るくなり、援助者の表情も明るくなるとすれば、少々楽観的すぎるかもしれませんが、それが「安心できる温かい風土」を構築するための一つの要素となり得るかもしれません。

4,自閉スペクトラム症(ASD)と「触れる関わり」の関係~オキシトシンと「つながる喜び」~

自閉症スペクトラム(Autistic Spectrum Disorder.以降ASD)がオキシトシンやセロトニン等の神経伝達物質の異常に影響を受ける障がいであるとの説は以前からあり、ASDの子どもへのホールディングなどの身体接触が治療に効果があるとの説も以前から発表されてきました。つまりオキシトシンの新たな働きが明らかにされるなかで、なぜ身体接触によるはたらきかけがASDの治療に有効なのか、その謎が解き明かされてきつつあると言えるでしょう。

フィールドはASDの保育園児に保育者が10日間マッサージを行った結果、教室での逸脱行動が減少し、保育者に関わろうとする子どもが増えたとの実験結果を報告しています(Field 邦訳書 2008:112)。

また、ワールは、ASDの少年に顎、手、手のひら、首、背中にマッサージやタッピングなどを行った結果、身体的成熟とコミュニケーションの改善が見られた事例を報告しています(Montagu 邦訳書 1977:213-214)。

自らがASDであるグランディンは、優しく忍耐強く行われる身体への刺激は、最初は不快だが徐々に快い刺激に変わってゆくと述べています(Grandin 邦訳書 1997:99-101)。

イギリスではオゴーマンが、施設に入所している少女たちにASD児を抱いてかわいがってもらう実験を行い、その結果、ASD児の行動が調整され、話し方にも発達が見られた事例を紹介しています(Levy 邦訳書 2005:400)。

中川は、パニックを起こして感情のコントロールが困難になった発達障がいのある中学生にタッピング・タッチを実施し鎮静化に成功した事例を紹介しています(中川 2004)。

ティンバーゲンとティンバーゲンが紹介したウェルチの「母子抱きしめ療法」では、ASD児と母親との間に強い愛着関係を回復することがASD児の治療になるとの根拠のもと、抱きしめを中心とした身体接触によってASD児に一定の改善が見られた例が紹介されています(Tinbergen and Tinbergen 1987:372-387)。

ローマンとハルトマンはウェルチによる抱っこ法を一部修正し、独自の「身体療法」を構築しました。ローマンとウェルチは子どもが「強制的に抱っこされた」「無理やりに治療された」と感じないような工夫が必要であると述べており、子どもの意思を尊重することを援助者は心がけなければならないこととしています(Rohman, & Hartmann 邦訳書1998:.96)。ローマンとハルトマンは主に自傷行動を呈する自閉症児に対する実証的研究を通して次のような結論を述べています。「自傷行動を起こす子どもへの効果的な治療は、その子どもと交わり、コミュニケーションを作ることである。子どもがさまざまな行動を学習すれば、自傷行動が起こらなくなり、他者との交流がみられるようになる」(Rohman, & Hartmann 邦訳書1988:85)。

子どもは新しい経験をすべきであり、それは筋感覚と触覚を通したコミュニケーションであるとも述べています(Rohman, & Hartmann 邦訳書1998:91)。自傷行動は他者との交流を求める子どもの悲劇的選択によって取られる行動であるので、それ以外の交流によって(特に身体接触による)自傷ではない快い社会的交流を学ぶことができると考えます。たとえば子どもをくすぐったり、マットの上に転がしてマッサージをしたり、治療者が子どもの後ろに座り、子どもの頭に顎を乗せて声を出し頭を共鳴板にして遊ぶなど、遊びを通して強制的ではなく状況に応じて行います(Rohman, & Hartmann邦訳書1998:99)。コミュニケーションと攻撃性は逆比例します(Rohman, & Hartmann邦訳書1998:109)。上述したように、コミュニケーション障害に代表されるASD児者の生きづらさ改善に「触れる関わり」が何らかの良い影響を与えていることが分かります。

さらに詳しく知りたい方は下のボタンをクリックしてください。

引用・参考文献

・Field,Tiffany(2001)Touch,Massachusetts Institute of Technology.(=2008.佐久間徹監訳:タッチ.二瓶社.)

堀内園子(2010a):認知症ケアの専門性:デイケア看護師による認知症高齢者の「鉱脈を掘り当てる関わり」と「磁場」の形成.所収:日本看護研究学会vol.33 No.2.

堀内園子(2010b):見て、試して、覚える 触れるケア-看護技術としてのタッチング-.ライフサポート2010.

市川和彦、木村淳也(2016):施設内暴力~利用者からの暴力への理解と対応~.誠信書房.

・Levy,Terry M and Orlans,Michael(1998)Attachment,Trauma,and Healing,Terry M.Levy and Michael Orlans(=2005.藤岡孝志・ATH研究会訳:愛着障害と修復的愛着療法-児童虐待への対応.ミネルヴァ書房.)

rstin Uvnas Moberg and Natur och Kultur.(=2008.瀬尾智子・谷垣暁美訳:オキシトシン-私たちのからだがつくる安らぎの物質.晶文社.)

Montagu,Ashley(1971)Touching:The Human Significance of Skin,Columbia University Press.(=1977.佐藤信行・佐藤方代訳:タッチング-親と子のふれあい.平凡社.)

・中川一郎(2004)「タッピング・タッチ-こころ・体・地球のためのホリスティック・ケア.」朱鷺書房.

・Rohman,U.H & Hartmann,Hellmut(1988)Autoaggression:Grundlagen und Behandlungsmoglichkeiten,verlag modernes lemen,Borgmann KG.(=1998.三原博光訳「自傷行動の理解と治療~自閉症、知的障害児(者)のために~」岩崎学術出版社.

坂元志歩・高間大介・伊達吉克他(2014)「NHKスペシャル 人体 ミクロの大冒険」NHK出版.

・Tinbergen,Niko and Tinbergen,Elisabeth A(1984)Autistic Children:new hope for a cure,Verlagsbuchhandlung Paul Parey.(=1987.田口恒夫訳:改訂 自閉症・治療への道-文明社会への動物行動学的アプローチ.新書館.)

・Takahashi,Toku.Gribovskaja,Rupp and Babygirija(2013)Physiology of love:Role of Oxytocin in Human Relationships,Stress Response and Health,Nova Science Publishers.Inc(New York)(=2014.市谷敏:人は愛することで健康になれる-愛のホルモン・オキシトシン.知道出版.)

■ 「触れる関わり」を実施する場合の留意点について(施設や事業所で )

特に児童養護や児童発達支援事業所や放課後デイなど、こどもと関わる現場においては、援助者がこどもに触れることにかなりナイーブになられているようです。

「こどもに触れてはいけない」「腕一本分の距離をとるように」と指導されているところもあるようです。

以前研修会で「先生これ(触れる関わり)は使えませんね。こどもに触れてはいけないことになってますから」と言われたことがあります。自治体の指導・監督自体がそのような方向ですすめられているようです。

たとえば添い寝や抱っこ、膝に乗せるなども性的虐待になってしまう可能性がある。

想定外の事件が多発しているこのご時世においてはやむを得ないのかなとの感も否めませんが・・・。小児性愛者(ペドフィリア)の存在も否定できません。こどもへの性的欲動を満たすために子どもと関わる仕事を選んでいることもないとは言えないのが事実です。

ただ、とてももったいない気がするのも事実です。とくに幼児期や思春期迄の時期は何よりもノンバーバル(言葉ではない)な温もり、暖かさが必要です。特にコロナ禍で幼児期を過ごしたこどもにとってはなおさらです。触れられることに恐怖しか感じないという被虐待のこどももそうです。特に愛着に関する課題を抱えている人に対する場合、その鎧を脱ぐためにはまずはノンバーバルな関わりが必要です。こどもがつらいとき、悲しいときは抱き留めてあげてください。やがてその段階を卒業する時が来ます。その時がいつなのかはこどもによって違います。心の傷が深ければ深いほど時間がかかります。でもそれまで寄り添ってあげてください。必ず純化されていきます。年齢が低ければ低いほど直接触れる関わりは大切になってきます。純化が進んだら次の段階、抱っこから話を聴くという段階に移行しましょう。

私は特に重度の強度行動障害のある方の場合は、特に不穏時や興奮時は「触れる関わり」(身体に触れる)が効果的であると考えています。また、暴力的言動の見られるこどもの場合も普段からの「触れる関わり」が大切です。研修などでは参加された方はそのことを実感して帰られる方が少なくありません。

なので、いくつかの留意点をあげておきたいとおもいます。無防備にルールなしで「触れる関わり」を実施する環境は危険な環境になりかねないということも残念ながら事実なのかもしれませんので。

留意点

1,同性で実施する

ただ、幼児、低学年男児に女性の援助者が触れることは許容範囲であると考えます。斎藤*によれば男性の加害者がほとんどで、女性の加害者は超レアケースであるということです。ただ、男児は女性から被害にあったことをそれほど深刻にはとらえないということもあり表面化しないということもあるかもしれません。

*斉藤章佳『子どもへの性被害~性的グルーミングとは何か~』幻冬舎新書、2023.

同性であっても男性援助者と男児の場合、場合の寄っては注意しなければならないことがあります。密室での身体接触は避けるべきでしょう。男性の男児への性虐待は極めて深刻な影響を与えますので同性だからと言って油断はできません。

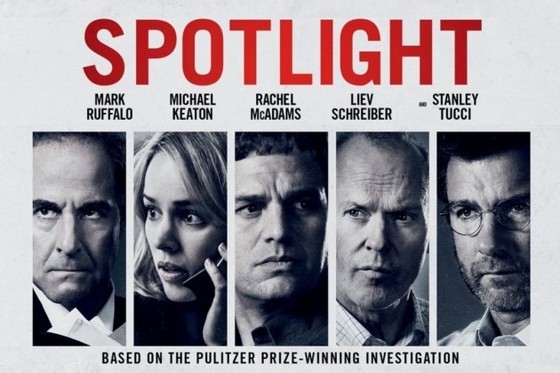

*映画「スポットライト」はカトリック教会聖職者による男児への性虐待についてその事実を暴くジャーナリストが描かれていましたが、

2,密室では実施しない

実施する場合はホールや談話室等他者の目があるところで実施します。なかには個室でないと落ち着かないという方もいるようです。その場合は援助者1人同席で行うか、窓、ドアを開けた状態で行ったほうが良いでしょう。

3,援助技術の一つとして実施する

理由なく触れるのではなく、触れることがなぜ必要か、触れることでどのような効果が期待できるのか、いつどこでどのくらいの時間行うのかなどプランのもとに実施する。記録に残し、モニタリングを通して効果を検証するなど一定の枠内で行う。支援計画に盛り込むなどが求められます。

4,基本的には家族が行うもの

普段から行う「触れる関わり」は家族が行うのが基本であるので、援助者は「触れる関わり」を家族に薦めてみるか、その方法について伝えられるようにしておくと良いですね。ただ、家族がいない場合、それが期待できない場合は援助者が代理の安全基地となって行うことになります。

5,プライベートゾーンには触れない

口、胸、下腹部、性器、臀部はいわゆるプライベートゾーンと呼ばれています。水着で隠れる部分。ここに触れることは禁忌です。また、その他の部分でも触れる前に必ず触れてよいかを聞いて確認しましょう。

6,利用者・こども自身が性虐待について学ぶ

前記のプライベートゾーンについてや、そこに触れられることは性虐待という犯罪になるということ、その場合は「やめてください!」と拒否すること。信頼できる大人に相談することなどをロールプレイなどを通して具体的学ぶことが大切です。

<span itemprop=”headline”>映画「スポットライト 世紀のスクープ」(2015)</span> – fpdの映画スクラップ貼